رندة صبري تكتب : الشغف بالمكتبات والبحث عن الكتاب

رندة صبري تكتب: الشغف بالمكتبات والبحث عن الكتاب لدى الرحالة المصريين المتجهين إلى أوروبا

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 01:23 م

التخييل فى نظرنا قادرأكثر من أى نوع أدبى آخر على إضفاء هالة ساحرة وملهمة على التيمات العظمى فيمتد تأثيرها حتى ليشمل قراءتنا وتذوقنا للنصوص التى ترصد الواقع.

من المثير للاهتمام أن الرواية التى تأسست عليها الرواية الأوروبية الحديثة أى «دون كيخت» لسرفنتس، تجمع بين تيمة المكتبة وتيمة البحث عن الكتاب ولكن فى سياق يدخل فيه الكثير من المزاح.

من بين أشهر المهتمين بجمع الكتب الثمينة والمخطوطات النادرة : أحمد زكى وأحمد تيمير باشا، وكلاهما لم يتردد فى البحث أحيانا لسنوات عديدة عن نصوص التراث ودفع أثمانا باهظة لاقتنائها

يحرك ذكر الكتب العربية داخل قلب المسافر شعورا بالفخر أملا فى لقاء مباشر مع الماضى المجيد لتراثه، فى مكان تغير مع مرور الزمن حتى أصبح مرتبطا بالغرب.

هناك قيما مشتركة كالفضول العلمى والرغبة الملحة فى زيارة مكان مسكون بالحضارة كالمكتبة – يفهمها أى عقل مستنير ويعطيها الأولوية على أى إعتبار آخر فتخلق بين الأشخاص المؤمنين بهذه القيم - ورغم كل الفروقات - نوعا من التضامن والترابط العابر للثقافات.

حسن توفيق العدل أكثر الرحالة المصريين الذين ألقوا الضوء على أن العلاقة التى تربط بين الإنسان والعلم لها بعد يلعب فيه الشغف والتذوق والحماس دورًا هامًا.

حاول أحمد زكى استيعاب كل الابتكارات والمظاهر التى يمكن نقلها إلى بلاده والاستفادة منها.

إذا كان للعلوم والأدب والشغف بالقراءة قدرة على إصلاح الفرد وهدايته إلى طريق الحكمة فمن الضرورى أيضًا أن تأتى بعد ذلك مرحلة الاندماج فى المجتمع لمراقبته وتحليل إخفاقاته والاستماع إلى الآخرين .

جولة افتتاحية فى مملكة التخييل

من بين قصص العصر البطلمى هناك بردية غاية فى الغرابة تحمل عنوان «مغامرات ساتنى خائم واس مع المومياوات» تحكى عن تجربة كانت ستعجب ولا شك الأديب الأرجنتينى جورج لويس بورخس وهى تجربة أمير شاب مغرم منذ الصغر بالعلم والقراءة فيقضى معظم أوقاته فى «بيوت الحياة» (هكذا كانت تسمى المكتبات التابعة للمعابد فى مصر القديمة) .

ويقوده هذا الشغف إلى طَرق أبواب عالم الأموات بحثا عن كتاب الإله تحوتى، هذا الكتاب الذى يحتوى – حسب ما سمع من رجل عجوز - على عبارات تمنح قدرات خارقة لمن ينجح فى الاستحواذ عليه.

والجدير بالاهتمام أن هذا الأمير الشاب، ابن الملك أوزينارس، سبقه إلى البحث عن هذا الكتاب الفريد أمير شغوف هو الآخر بالقراءة والكتابة حتى دفع حياته ثمنا لهذا الولع. ولا يواسيه فى قبره إلا الاحتفاظ إلى جواره بالكتاب المقدس.

لماذا نبدأ مقالنا هذا بذكر بردية من زمن البطالمة عثر عليها عام 1864 فى مقبرة قس قبطى بمنطقة دير المدينة فى حين أن المنتظر - حسب العنوان الذى اخترناه - هو تناول مجموعة من الكتابات لبعض الرحالة المصريين الذين اتجهوا نحو الغرب خلال عصر النهضة ؟ الحقيقة أن السبب الرئيسى لهذا الالتفاف هو أن التخييل فى نظرنا قادرأكثر من أى نوع أدبى آخر على إضفاء هالة ساحرة وملهمة على التيمات العظمى فيمتد تأثيرها حتى ليشمل قرائتنا وتذوقنا للنصوص التى ترصد الواقع (أوالساردة للوقائع) كنصوص الرحلات.

بالنسبة للموضوعين المذكورين فى عنواننا – البحث عن الكتاب والولع تجاه المكتبات - من المثير للتأمل أنهما ولدا معا فى نفس القصة المكتوبة فى خريف الحضارة المصرية القديمة – حضارة اتسمت بالمكانة المحورية التى كان يتمتع بها الكاتب (scribe) طوال تاريخها الممتد.

واكتسبا معا بُعدا اسطوريا لا تقتصر فيه القراءة والكتابة على كونهما أنشطة وممارسات ذهنية ولكنها وثيقة الصلة بالقدر والإغواء الذى لا يقاوم وإغراء منبثق من عالم مهيب يعقّد العالم الملموس. ولا شك أن هذين الموضوعين العابرين للثقافات والمستمرين حتى الآن ألهما بعضا من أجمل الروايات المعاصرة أمثال : «سمرقند».

و «رحلة بالتازار» لأمين معلوف، و «ظل الريح» لكارلوس رويز زافون و «اسم الوردة» الذى جعل منها أمبرتو إكو، على نحو مبهر، ترنيمة تتغنى بالمكتبة أو رواية تسكنها المكتبة – هذه المكتبة-المتاهة التى تلقى فيها شخصيات عديدة حتفها لأنها خاطرت بالبحث عن كتاب يقال أنه مفقود، كتاب رهيب بل ملعون : الجزء الثانى لبويطيقا أرسطو المخصص للضحك والهزل.

بالنسبة للثقافة العربية الكلاسيكية، من المعروف أن «كتاب كليلة ودمنة» يقوم بتعزيز قيمته عندما يقدم نفسه لا كمجموعة من قصص الحيوان بل ككتاب يخاطب الملوك. تتم هذه الدعاية الذاتية فى العناصر المحيطة بالنص ولا سيما «باب توجيه كسرى أنوشروان برزويه إلى بلاد الهند لطلب الكتاب»، أى الباب الذى يحكى عن رحلة الطبيب برزويه بحثا عن هذا المرجع الثمين الذى يحتوى على كل القواعد الحكيمة التى يجب أن يتبعها الملوك فى أسلوبهم للحكم.

ويتضح أن هذه الرحلة تجربة شاقة تطلبت من برزويه، الطبيب المغرم بالعلم منذ الصبى، كل الصبر وتوخى الحذر ليصبح جديرا بالحصول على «كتاب الفصول الخمسة» أو «البنجاتنترا» الشبيه بالكنز، هذا الكتاب الذى سيترجم إلى الفارسية ثم العربية على يد إبن المقفع.

وفى محيط ثقافى مختلف، من المثير للاهتمام أن الرواية التى تأسست عليها الرواية الأوروبية الحديثة أى «دون كيخت» لسرفنتس، تجمع بين تيمة المكتبة وتيمة البحث عن الكتاب ولكن فى سياق يدخل فيه الكثير من المزاح. فبالنسية للمكتبة نجدها بالطبع مجسدة فى شخصية البطل نفسه الذى افترس أدب الفروسية الأوروبية بأكمله حتى أصابه الجنون.

ولكنه قدير فى نفس الوقت على استحضار هذه الروايات بكل دقة فى خطابه عندما يهيأ له أنه يعيش موقفا مشابها. إلى جانب هذا التجسيد، المكتبة موجودة كذلك فى صورتها المادية كمحور أساسى للفصل السادس : يدور المشهد داخل المكتبة الخاصة لدون كيشوت ونرى فيه قس القرية ومعه الحلاق مجتمعين أثناء نوم البطل للقضاء على جميع مقتنياته فى مجال روايات الفروسية لأنها المسؤولة فى نظرهما عن هوس صديقهما.

فبعد جرد سريع للكتب المتهمة فى هذه الجريمة يتم إلقاؤها من الشباك إلى قلب محرقة أعدت خصيصا فى فناء البيت وتشبه إلى حد ما - بصبغة فكاهية - محارق الكتب التى كانت تتم على يد محاكم التفتيش.

وكأن يريد سرفانتس أن يتخلص من خلال هذه المحرقة الخيالية الساخرة من افتتانه الخفى الدفين بهذا الأدب الذى تغذى عليه منذ الصغر والذى ألف آخر نموذج له وهو نموذج عبقرى لرواية الفروسية ولكن فى صورتها التهكمية.

أما البحث عن الكتاب فى «دون كيشوت»، فلا نجده على مستوى الحبكة بل الحكى عندما يفاجئنا الراوى الأسبانى الذى كان يخبرنا بمغامرات البطل أن المخطوطة الأصلية التى كان يعتمد عليها توقفت عند هذا الحد أى عند الفصل الثامن ولا يتوفر لديه المزيد. فينطلق للبحث عن بقية القصة.

ويعثر عليها بعد فترة على شكل أوراق مكتوبة باللغة العربية فيطلب معاونة مترجم فورى من الموريسكيين ليتعرف ويعرفنا على المغامرات التالية لدون كيشوت، هذا البطل الذى ولدته - حسب الراوى – ريشة المؤرخ العربى «سيد حامد بن أنجانى».

وهو بالطبع قناع ملتبس يمكّن سرفانتس من تبرئة نفسه من ابتكار المغامرات الدرامية الهزلية التى يقود فيها على طرقات أسبانيا هذه الذاكرة المجنونة المجذوبة قلبا وقالبا إلى روح الفروسية القديمة.

فى العصر الحديث ولّد الموضوعان خيالات متعددة شكّلتها عبقرية كل مؤلف على حدة. يستكشف كل واحد منهم الإمكانيات الكامنة فى هذين الموضوعين بتوجيهها نحو العلاقة الحميمة أو فى الاتجاه العكسى نحو آفاق اللا إنسانى. فى جهة الحميمية – لدى إيطالو كالفينو(فى «فإذا بليلة شتوية مسافر...») أو زافون (فى «ظل الريح») – الكتاب المرغوب فيه والمكتبة يقعان فى الحياة الداخلية للإنسان.

ويأثران فى مصيره، وتكوين نظرته للعالم وميوله وعلاقاته مع الآخرين ومع نفسه. أما فى جهة اللا إنسانى – لدى بورخس أو أمبرتو إكو - تقف المكتبة ببعدها شبه الميتافيزيقى كعالم يقوم بدور المرآة للعالم المحسوس أو الصورة المجازية له، يتسم هو أيضا باللانهائية ويفلت من سيطرة البشر حتى إن كان نتاج المعرفة البشرية، ففى الوقت الذى يتمتع فيه الكتاب بجاذبية مذهلة، وساحرة بل مروّعة (كما هو الحال لدى بورخيس فى «كتاب الرمل» الذى يحكى عن مجلد يحتوى على كافة الكتب الموجودة) أو بقوة إنقاذ خارقة (وهى القوة المنسوبة لكتاب «رفع الستار عن الاسم المحجوب» والذى يحتل مكان الصدارة فى رواية «رحلة بلتازار» لأمين معلوف).

وغالبا تصاحب هذا الطيف من التخييلات المختلفة موتيفات متكررة لها قوة الهواجس، ومن بين هذه الموتيفات : الكتب التى تصبح فريسة للطمع والفضول الشبيه بالهوس، الكتب الخاضعة لحلقة مفرغة من النسيان والانبعاث، أو من الاختفاء والعودة إلى النور، الكتب التى تنسج علاقات ملتبسة وغامضة بين المؤلف وقراءه وأبطاله.

والتى تمر بمحن من كل صنف : التجوال المحفوف بالمخاطر، التشريد والتهديد بالتلف والضياع. بالاضافة إلى هذا الهاجس المخيف الذى تحوله بعض الروايات إلى مشاهد تبرز هشاشة أضخم المكتبات، المعرّضة فجأة للتدمير والعدم بسبب همجية البشر بعد أن كانت قلاعا لعظمة الحضارة وإشعاعها.

وبالرغم من أن نصوص الرحلات التى سنحاول تحليلها لا تضفى على البحث عن الكتاب أو على صورة المكتبة شحنة وجدانية ورمزية قوية إلى هذا الحد، فهى مع ذلك تشارك النصوص التخييلية فى نفس الفضول الفكرى الحاد تجاه عالم المكتوب وذلك لأن غالبية الرحالة المصريين الذين سافروا إلى أوروبا خلال النهضة كان لديهم إيمان راسخ بأنهم ينتمون إلى عصر شهد نقلة تاريخية عظمى وتقع عليهم بالتالى مهمة وطنية شبه مقدسة : الوصول بالأمة إلى نوع من الخلاص الحضارى وذلك بأدواتهم الخاصة وهى المعرفة والكتب والعلوم والفكر المستنير والانفتاح على العالم.

وكان يراودهم – إلى جانب تحمسهم تجاه العلوم الحديثة – الحلم بالعودة إلى أمجاد حكم العباسيين والفاطميين والأندلس، هذه العصور الذهبية التى كانت الحضارة العربية بمفردها تقريبا تحمل شعلة المعرفة الإنسانية وتعمل على ازدهارها وتكثر من المكتبات التى كانت فى هذه الأزمنة ملتقى أعظم أعلام الفكر، ويأتى إليها الأمراء أنفسهم لإرواء تعطشهم للآداب والعلوم. وشاهد على ذلك هذه الإشارة لأحمد زكى باشا إلى خليفة من الفاطميين اعتاد التردد على مكتبة القاهرة :

«كان يأتى على فرسه وينزل عند المدخل ليجلس على مقعد خاص مستمتعا بكتب العلم. فيستعير بعض المجلدات ذات الأهمية الخاصة فى نظره. ثم يدخل القاعات ويختلط مع جمهور الذين جائوا طلبا للاستنارة فيجالسهم ويشجعهم على الدراسة بكلمات ودية. لقد مرت تلك الأيام، هذا صحيح، ولكن بما أن التاريخ ليس سوى عودة واستحضار أبدى للماضى، تأمل الجامعة فى إعادة مماثلة لما مضى، من خلال الجهود الجادة والعمل المثمر». وهى فقرة مأخوذة من الخطاب الذى ألقاه بمناسبة افتتاح الجامعة المصرية فى 1908 .

النهضة: سياق سانح للمبادرات .

الرسمية والخاصة

النهضة فترة أصبحت فيها المطابع والكتاب وإنشاء مكتبات عامة أو خاصة فى علاقة وطيدة مع إصلاح التعليم وحركة الترجمة وتعميم المعرفة للتعويض عن التأخير الذى حدث خلال عقود من الخمول.

وتحتل هذه المسائل قلب الهموم التى تشغل على حد سواء رأس الدولة والنخبة الفكرية التى تشكلت منذ عهد محمد على. وبالتالى اجتمعت الشروط المادية السانحة التى سيكون لها مردودها الواضح على المستوى المعنوى : تعزيز اللغة والثقافة والآداب العربية وتعلم اللغات الأجنبية - خاصة الفرنسية - والتطور غير المسبوق الذى عرفه تيارا الإحياء والاقتباء اللذان كانا بمثابة المحرك للحياة الفكرية منذ منتصف القرن التاسع عشر.

فلنذكر سريعا بعض الأمثلة التى تشهد على إرادة سياسية لا يمكن إنكارها لتقديم جميع السبل المادية التى ساعدت على الترويج للكتاب وفى المقدمة : سنة 1821 تأسيس مطبعة بولاق التى سرعان ما لعبت دورًا حاسمًا.

وغالبًا ما ننسى أنها تدين بالكثير إلى نقولا المصبكى البيروتى، أحد المبعوثين المصريين الذين أرسلهم محمد على باشا إلى إيطاليا عام 1815، أى عشر سنوات قبل البعثة التى اشترك فيها رفاعة الطهطاوى إلى فرنسا. ويرجع السبب فى نقص المعلومات عن هذه البعثة الأولى إلى امتناع أعضائها عن المبادرة بسرد رحلتهم إلى أوروبا.

حدث رئيسى آخر يرجع إلى سنة 1835: إنشاء مدرسة المترجمين، التى اشتهرت بعد ذلك باسم مدرسة الألسن. وقد عهد محمد على باشا تنظيم برامجها إلى الطهطاوى، مديرها الأول. وبعد ست سنوات جاء دور قلم الترجمة ليفتح أبوابه لاستقبال خريجى المدرسة الذين درسوا خلال خمس سنوات مقررات كانت تشمل اللغات الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والتركية والفارسية.

وإلى جانب الرياضيات والتاريخ والجغرافيا. الأمر الذى مكنهم فور نهاية دراستهم من تقديم المساعدة إلى أستاذهم فى ترجمة أعمال عديدة فى مختلف المجالات (الطب والاقتصاد والهندسة الزراعية والاستراتيجية العسكرية والسياسة إلى آخره)، وهى عملية تطلبت أولاً البحث عن النصوص الأكثر ملاءمة للنهوض بمصر على طريق التقدم.

من بين هذه النصوص المترجمة التى بلغ عددها ألفى كتاب صدرت خلال أربعين سنة، لا شك أن القانون المدنى الفرنسى هو الذى تطلب من رفاعة الطهطاوى وتلاميذه المجهود الأضخم وذلك فى مجال علم المعاجم المقارن، بحثًا عن التكافؤ بين مصطلحات الشريعة والقانون الفرنسي.

وعلى نفس النهج، سيبادر بعض المثقفين باختيار أعمال من الآداب الأجنبية لترجمتها أو تمصيرها أو تلخيصها وتبسيطها، وعرضها مجانًا – إلى جوار القصائد والنصوص النثرية باللغة العربية.

وفى ملاحق للصحف أو المجلات. من أشهر هذه المجلات، «روضة المدارس المصرية» التى أنشأها الطهطاوى عام 1870 بالتعاون مع على باشا مبارك فقد لعبت دورًا هامًا فى تشجيع المواهب الأدبية الجديدة كما ساعدت على تشكيل ثقافة مجموع قراءها من خلال تقديم معلومات عامة متنوعة وحثهم على تذوق اللغة العربية الكلاسيكية.

صفحة العنوان لـ«روضة المدارس» تكشف عن فكرة أساسية من خلال استشهاد مكون من بيتين يحتلان مكان الصدارة، والجدير بالذكر أنها احتفظت بنفس هذا الاستشهاد من العدد الأول حتى الأخير :

تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة و يوضح هذان البيتان أن أهم شيء فى عملية القراءة هو اكتساب المعرفة (يؤكد على هذا استخدام المفعول المطلق «تعلّم العلم»)، معرفة من المفهوم ضمنيا أن تكون مفيدة.

ولكن الأمر المثير للدهشة هو أن صورة القراءة يتم هنا تفخيمها إلى أبعد الحدود بوضعها فى سياق الأمر الذى تلقاه نبى الإسلام من ربه وتقديمها كطقس يمنح القارئ مرتبة مماثلة للنبوة، أى أعلى مرتبة فى الحضارة الإسلامية . باختصار : كل كتاب ينتمى على نحو ما إلى الكتاب المقدس.

وإذا رجعنا إلى المعطيات التاريخية، يجب التذكير بأن إنشاء المكتبة الخديوية بالقاهرة (دار الكتب الخديوية) نال موافقة إسماعيل باشا عام 1870 وأن المبنى المخصص لها فى البداية كان قصر الأمير مصطفى فاضل أخو الخديو. أما على المستوى الإدارى، فقد تولى على مبارك تنظيمها فجاء على نحو يشابه طريقة الفهرسة المتبع بالمكتبة الوطنية الفرنسية التى كان قد زارها فى إحدى سفرياته إلى باريس.

على مستوى الأفراد، شهد عهد إسماعيل باشا نشوء ظاهرة جديدة : الانخراط فى عالم الثقافة لطبقة اجتماعية ثرية مكونة من مثقفين من البرجوازية (من المبعوثين القدامى العائدين من فرنسا وإيطاليا.

وتجار كبار انتقلوا إلى وظائف إدارية عليا، ورجال قانون، وصحفيين سوريين ولبنانيين اختاروا الاقامة بمصر، إلخ). وقد وضعت هذه النخبة المثقفة كل طاقتها ومعرفتها ومواهبها بالإضافة إلى مواردها المالية فى خدمة إنشاء الصحف والدوريات والترجمات وإعادة نشر كتب التراث.

وهكذا تم إنشاء «جمعية المعارف للنشر الكتب النافعة» عام 1868، وفى نفس العام خصص إبراهيم المويلحى جزءًا من ثروته لتأسيس دار نشر مرتبطة بمشروع هذه الجمعية العلمية. وفى عام 1890 انطلق نشاط دار المعارف.

كما تشهد هذه الفترة إنشاء مكتبات خاصة لدى الطبقة البرجوازية الثرية والأرستقراطية. من بين أشهر المهتمين بجمع الكتب الثمينة والمخطوطات النادرة : أحمد زكى وأحمد تيمير باشا، وكلاهما ولم يتردد فى البحث أحيانا لسنوات عديدة عن نصوص التراث ودفع أثمانا باهظة لاقتنائها فى نوع من التنافس المستمر.

وكان يمتزج إهتمامهما بالحصول على هذه الأوراق الفريدة من نوعها بالرغبة فى تقديم طبعة محققة للنص نفسه. ومثالا على هذا : العمل الذى قام به أحمد زكى باشا عندما عثر على «كتاب الأصنام» لابن الكلبى وحققه هو شخصيا.

يعود أحمد زكى لاحقًا، عام 1911، فى الخطاب الذى تم الاستشهاد به أعلاه، إلى فكرة أن المكتبات الخاصة تعتبر ملكا غير قابل للتصرف، وأنها كنوز تابعة للدولة، وأن بيعها لدولة أخرى يعتبر إهانة أخلاقية تجاه التراث الوطنى الذى يجب الحفاظ عليه مهما كان الثمن. تقع الحادثة التى يشير إليها وقت حكم الفاطميين :

«فى يوم من الأيام، قام حاكم بلاد ما بين النهرين بتفويض مبعوث إلى مصر وأمره بالتفاوض مع عالم من القاهرة للحصول على كنز ببليوغرافى رائع من 10000 مجلد، والذى كان يمثل ثلث مجموعته.

وقد وصلت أنباء هذه الصفقة المخزية لمصر إلى آذان الوزير الأفضل فاستاء مما اعتبره أمرًا مهيناً لكرامة البلاد. وكيف يوافق على تجريد مصر من ثرواتها ؟ وهل يجوز لمثل هذه الكنوز أن تهاجر إلى أقطار أخرى بينما يقدر المصريون قيمتها تماما ؟

لم يقبل الوزير هذه الصفقة فأمر بأن تدفع إلى العالم من أمواله الخاصة المبالغ التى كان سيقدمها مبعوث بغداد، كما أمر بنقل المجموعة الثمينة إلى مكتبته الخاصة وكتابة اسمه وألقابه على كل مجلد.

وشعب يحسب فى أحضانه عالِمًا مثل ذاك الذى أثنى التاريخ على معرفته الرائعة ووزيرًا اشتهر بحبه للعلم وقدرته على تحريك السماء والأرض للحفاظ على ثلث هذه المجموعة الثمينة فى بلاده، هذا الشعب أليس من حقه أن يفتخر بأنه يمتلك فى قصر الخلافة أكثر المكتبات ثراءً على أرض الاسلام؟»

بالإضافة إلى هذه المبادرات العامة والخاصة، اختار العديد من أعلام النهضة التوجه إلى أوروبا لزيارة المكتبات وهى من أكثر المؤسسات الثقافية الحائزة على اهتمامهم.

زيارة المكتبات كموضوع مشترك للرحالة المصريين.

ولا غرابة إذن، فى الجو العام لهذه الفترة، أن يعطى المسافرون إلى أوروبا مكان الصدارة للبحث عن المعرفة وغالبًا ما يستشهدون فى افتتاحية رحلتهم بالحديث النبوى : «اطلبوا العلم ولو بالصين». وبالطبع لا تقتصر المعرفة على المعلومات الآتية من الكتب.

وقد أعطى حسن توفيق العدل، فى «الرحلة إلى برلين»، تأييده الكامل للمبدأ المتبع فى علم التربية بألمانيا وهو أن كل ما يلاحظه المرء من حوله يمكن أن يتحول إلى مادة للتأمل واكتساب العلم : عادات الشعوب الأخرى، تمثال فى ساحة عامة، كلمات مأثورة منقوشة على الجدران، إلى آخره . كان مفكر النهضة الفرنسية مونتينى يساند هذا الرأى.

ولكن رجال النهضة المصرية – على غرار منتينى أيضا - كانوا يمنحون الكتاب مكانة مميزة فى تربية الإنسان والمجتمعات ويعتبرونه خير إثبات على النمو الحضارى للدول. فيقول أحمد زكى باشا إن «وجود الكتبخانات من أسمى الدلائل على ارتقاء المدنية» (السفر إلى المؤتمر، الدار المصرية اللبنانية، 2000، ص.221 ).

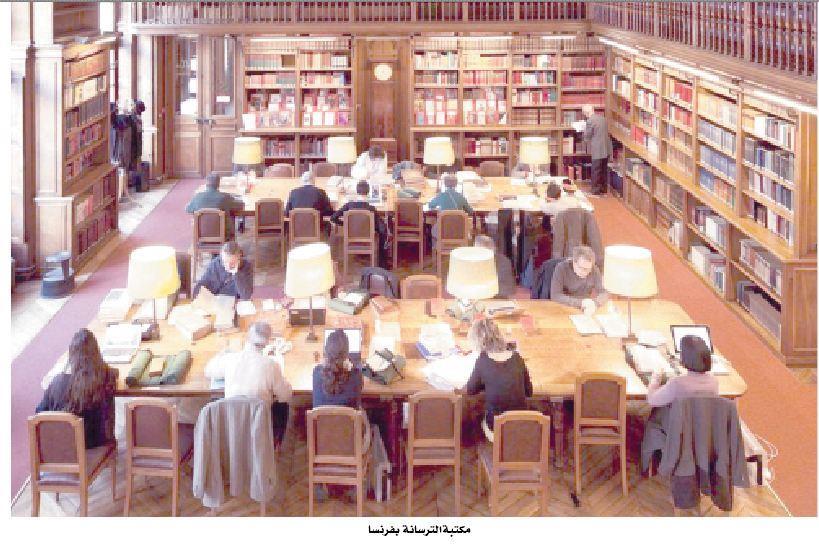

فى نصوص الرحلات أصبح التحدث عن المكتبات - التى يطلق عليها «خزائن الكتب» أو «ديار الكتب» أو «الكتبخانات» – من الموضوعات البارزة منذ «تخليص الإبريز فى تلخيص باريس»، حيث يخصص رفاعة الطهطاوى عدة صفحات لقائمة المكتبات العامة فى العاصمة الفرنسية، بدءًا بالمكتبة الملكية - «الخزانة السلطانية» - ثم الانتقال إلى مكتبة الترسانة والمكتبة المزارين، إلى آخره.

هل زار هذه المؤسسات بنفسه؟ تعليقاته حول «الخزانة السلطانية» وإشاراته إلى وجود «مبلغ عظيم من الكتب العربية الخزائنية التى يندر وجودها بمصر أو بغيرها» وإلى مقتنياتها من «المصاحف التى لا نظير لها أبدا» والمصونة «غاية الصون»، كل ذلك يقودنا إلى الانطباع بأنه شاهدها بالفعل.

ومن الجدير بالاهتمام أن موضوع المكتبات يأتى لدى رفاعة الطهطاوى فى الفصل الثالث عشر المعنون : «فى ذكر تقدم أهل باريس فى العلوم والفنون والصنائع وذكر ترتيبها وإيضاح ما يتعلق بذلك» ويؤكد مطلع هذا الفصل أن مجال المعارف البشرية المذكورة وصل فى مدينة باريس بالذات إلى ذروته.

وبالتالى كل ما يأتى بعد ذلك - عن رصد المؤسسات المخصصة للمعرفة، وعلى رأسها المكتبات – يعمل على إثبات أن الأخيرة هى فى الحقيقة مفتاح الوصول إلى هذا الازدهار البين.

والأمر الآخر اللافت للنظر هو أنه فور الحديث عن المكتبات العامة، يؤكد الطهطاوى على وجود مكتبة خاصة فى كل مسكن بباريس (وهى مقولة ساذجة إلى حد ما كانت ستثير سخرية كتاب الواقعية الفرنسية بالتأكيد).

«ولكل إنسان من العلماء والطلبة أو الأغنياء خزانة كتب على قدر حاله ويندر وجود إنسان بباريس من غير أن يكون تحت ملكه شيء من الكتب لما أن سائر الناس تعرف القراءة والكتابة». وقد تسبب هذا الوصف فى خلق صورة نمطية («رجل الشارع الباريزى المثقف») تبناها لاحقًا أحمد زكى باشا بقوله :

«فإنها ــ باريس ــ مقر الملاهى والبدع والمبتدعات، ومركز المعارف والمعالى والاختراعات. فلا يخلو أقل بيت فيها من خزانة كتب بحسب حالة صاحبه وذوقه، فكل أهاليها يقرأون ويكتبون حتى أن سائق السيارة بل الكناس إذا لم يكونا مشغولين بالسوق والكناسة يكونان منكبين على القراءة والدراسة، وبهذه النسبة يقاس ولوع القوم بتثقيف العقول وتزويد الأذهان كلما صعدنا فى السلم الارتقاء إلى أعلى الطبقات» ( السفر إلى المؤتمر، ص 221 ).

هذا الوصف الذى يصور كناسى الشوارع الباريسية على أنهم قراء متعطشون للعلم يثير الابتسامة، ولكن ربما الغرض من هذا التصوير المبالغ فيه رغبة خفية من جانب أحمد زكى باشا فى إثارة الغيرة لدى القارئ العربى ومحاولة إفاقته من خلال الإشارة إلى نزعة منتشرة عند الجميع فى باريس حتى أبسط البسطاء.

ماذا عن المسافرين الآخرين؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، سنلاحظ أن خطابهم عن المكتبة غالبًا مرتبط بسرد لتجربة شخصية.

و يستهل محمد عبده «رحلة إلى صقلية» بقوله إنه كان أمام اختيارين فى طريق عودته إلى مصر ففضل الطريق الذى يتيح له، من خلال البقاء لفترة أطول فى باليرم، أى عاصمة صقلية، الفرصة لمشاهدة ما تبقى من آثار مشهورة لفن العمارة الإسلامية فى هذه المدينة والتعرف على مجموعات الكتب العربية المحفوظة فى مكتباتها.

وبالتالى نرى أن الكتاب يكتسب هنا قيمة مميزة كشاهد على عظمة الحضارة العربية فى عصرها الذهبى على أرض أوروبا (أى القارة التى نجحت منذ القرن الثامن عشر فى استعمار بلاد كثيرة ومنها أقطار عربية عديدة). على غرار المبانى المشيدة بالحجارة.

ويحرك ذكر الكتب العربية داخل قلب المسافر شعورا بالفخر أملا فى لقاء مباشر مع الماضى المجيد لتراثه، فى مكان تغير مع مرور الزمن حتى أصبح مرتبطا بالغرب. ويخبرنا الشيخ محمد عبده عن زيارته «للمكتبة العمومية» من خلال تفاصيل طريفة أو غريبة : كالربكة والحيرة التى أحدثهما لدى موظفى المكتبة عندما طلب أن يطلع على فهرست الكتب العربية.

واكتشافه ما قام به أحد المتعصبين من طمس مقصود لسطور بعض الكتب فى السيرة النبوية، واطلاعه على شرح لابن رشد «على مدونة الإمام مالك»، وكذلك قراءته صفحات من «كتاب النخل لأبى حاتم السجستاني» (الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده، القاهرة، دار الشروق،2006، المجلد الثاني، ص.182 ).

وإلى آخره. غير أن الزيارة لم تأت أبدا على المستوى المأمول وتفسير خيبة الأمل التى يشعر بها الشيخ الجليل فى النهاية هو صعوبة التواصل مع موظفى المكتبة لعدم معرفتهم أى لغة غير الإيطالية.

أما بالنسبة لـ «إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا» لأمين فكرى فالحديث عن المكتبات يأخذ فيه أيضا شكل السرد الشخصى الممزوج بنوع من الفكاهة الطفيفة. النص يحكى كما هو معروف عن الرحلة التى قام بها المؤلف مع والده عبد الله فكرى باشا واثنين من الأزهريين.

وضمن الوفد المصرى المدعو لتمثيل مصر فى مؤتمر المستشرقين المقيم سنة 1889 فى ستوكهولم. يتضمن المسار الذى اختاره الوفد فى طريقه إلى السويد أكثر من عشرين مدينة من بينها ليدن بهولاندا. بمجرد وصولهم إليها، يفكرون على الفور فى زيارة مكتبتها الشهيرة:

«أول شىء سألنا عنه من صاحب الفندق كتبخانة المدينة. فأخبرنا أنها مغلقة فى أيام الأحد دائمًا، ولما رأى منا التكدر من ذلك وفهم مما كتبناه فى دفتره، بمقتضى الأصول المتبعة فى جميع الفنادق، من بيان الأسماء والألقاب والوظائف، والبلاد الأصلية، والجهات المقصودة، أننا لم نسأل على تلك الكتبخانة إلا للتفرج عليها، قبل توجهنا إلى المؤتمر.

وقد قرب وقت انعقاده، تفكر ذلك الرجل الذكى فى الحال أنه لو أخبر المسيو ده جويه الأستاذ الشهير فى هذا البلد بمعرفة المشرقيات بحضورنا وبما نقصده من التفرج على الكتبخانة العمومية، لأمكنه أن يسهل لنا ذلك. فأرسل إليه فى الوقت من أخبره بالأمر،فما فرغنا من تعاطى الطعام حتى جاء يبشرنا أنه أخبر هذا البروفسور بغرضنا.

وأنه وعده بأن يحضر مفتاح الكتبخانة، ويفتحها لنا، وأنه ينتظرنا ليكون معنا حال التفرج الساعة الثالثة بعد الظهر.» (إرشاد الألبا إلى محاسن أوروبا، القاهرة، عين للدراسات الإنسانية والإجتماعية، ص. 558).

ويكشف لنا هذا الموقف - وخاصة رد فعل صاحب الفندق وأستاذ اللغات الشرقية اللذين لم يقيدا أنفسهما بلوائح العطلات كما يفعل الموظف العادى، بل يقدران طلب أعضاء الوفد المصرى كل التقدير، أن هناك قيما مشتركة كالفضول العلمى والرغبة الملحة فى زيارة مكان مسكون بالحضارة كالمكتبة – يفهمها أى عقل مستنير ويعطيها الأولوية على أى إعتبار آخر فتخلق بين الأشخاص المؤمنين بهذه القيم - ورغم كل الفروقات - نوعا من التضامن والترابط العابر للثقافات فى إطار من الاحترام المتبادل.

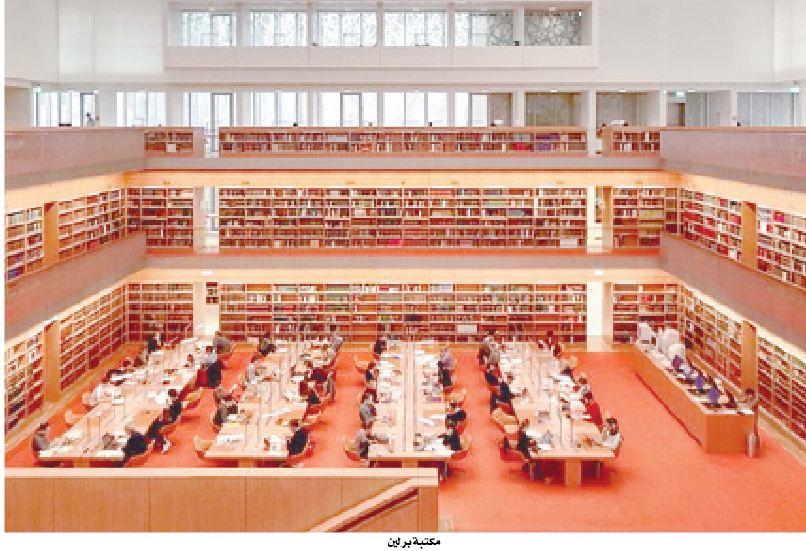

حسن توفيق العدل فى مكتبة برلين

يتناول حسن توفيق العدل موضوع المكتبة والولع بالقراءة عدة مرات فى «الرحلة إلى برلين» وكذلك فى «رسائل البشرى فى السياحة بألمانيا وسويسرا». ولكن ربما من المفيد أن نذكر أولا فى كلمات موجزة من هو حسن توفيق العدل - المولود بالإسكندية سنة 1862 والمتوفى بجامعة كيمبردج سنة 1904.

ولأنه من أعلام النهضة الذين سقطوا للأسف من الذاكرة الجماعية المصرية. تتلمذ العدل على يد أربعة من شيوخ الأزهر وحصل منهم على أربع اجازات وحرص فى نفس الوقت على الإلتحاق بمدرسة ليلية ليتعلم الفرنسية وبعض العلوم البعيدة عن برامج الأزهر كالجغرافيا والتاريخ والرياضة.

ولتفوقه الواضح رشحته وزارة المعارف للسفر إلى ألمنيا لإنجاز مهمة رسمية بناء على طلب السلطات الألمانية وهى أن يقوم بتدريس اللغة العربية لطلاب قسم اللغات الشرقية بجامعة برلين، فانتهز الفرصة ليتعلم أيضا اللغة الألمانية منذ بداية إقامته التى استمرت هناك من 1887 حتى 1892.

ونجح خلال هذه الفترة فى فهم مظاهر كثيرة من الحياة العامة ببرلين وأن يدرس أحدث أساليب التربية مما جعله رائدا فى هذا المجال. وإلى جانب الرحلتين اللتين لخص فيهما تجربته فى الخارج له مؤلفات أخرى من بينها : «مرشد العائلات فى تربية البنين والبنات»، «الحركات الرياضية»، «تاريخ اللغة العربية»، «أصول الكلمات العامية».

وفى الفصل الأول لكتاب «الرحلة إلى برلين» يحكى العدل عن ظروف مغادرته لمصر فيدخل استطرادًا مطولا عن مدينة الإسكندرية وتاريخها متبعا فى ذلك الأسلوب الموسوعى، فتأتى من ضمن الحديث عدة فقرات عن تاريخ مكتبة الإسكندرية.

ومن الملاحظ أن هذه المدينة – رغم أنها المحطة الأولى على طريق المسافرين المصريين إلى أوروبا - فيكاد يكون حسن توفيق العدل هو الوحيد تقريبا الذى يتأمل بإسهاب المصير الاستثنائى لمكتبتها. وهذا الإغفال غريبٌ بعض الشئ من جانب الرحالة الآخرين إذا فكرنا أن هذه المكتبة بالذات ظلت تؤجج الخيال البشرى لمدة قرون طويلة كأول مكتبة فى التاريخ مفتوحة لجميع مجالات المعرفة.

بلغات مختلفة، وكواحدة من عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم وقبل كل شيء لأنها اختفت من الوجود فى حريق لم يعرف متى حدث بالضبط حتى يومنا هذا. يتعامل العدل مع مسألة الحريق.

ولكن باستخدام حجج ملتبسة نوعا : فبعد رفضه الاتهام الذى يوجه إلى عمرو بن العاص كأشهرمسئول عن حريق المكتبة فى المراجع الغربية، يعدد مبرراته فى حال اتضح أنه هو مرتكب هذا الفعل !

أما الفصل 13 الذى يحمل عنوان «المكتبة الملوكية ببرلين» فيتخطى بشكل واضح فى مضمونه هذا الاطار المعلن. بشكل عام، يتبع العدل فى هذا الباب من «الرحلة إلى برلين» التسلسل التالى : فى الجزء الأول يعود إلى الماضى البعيد للحضارة العربية وإلى بداياتها عندما كانت هناك، حسب ابن خلدون، تفرقة بين أصحاب الدولة – أى العرب – وأصحاب العلم والقلم –أى العجم – ثم يقوم برصد لأهم الشخصيات الشرقية التى أثرت المعرفة الانسانية فى جميع العلوم قبل أن يتجه نحو إبراز روعة ورقى مكتبات العالم الإسلامى.

وفى الجزء الثانى من هذا الباب يشير العدل إلى فكرة انتقال المعرفة من الشرق إلى الغرب أو من الجنوب إلى شمال أوروبا عبر اللغتين اليونانية واللاتينية من العصور الوسطى حتى القرن الثامن عشر.

وأخيرًا، يأتى دور العصر الحديث، فيقدم لنا العدل نظرة عامة سريعة عن مكتبات العواصم الكبرى مثل لندن، وباريس، وسانت بطرسبرغ، وروما، مع الإشارة إلى مكتبات برلين فى نهاية الجولة.

وينتهى هذا الفصل بتفاصيل دقيقة متعلقة بالنظام العام المتبع فى المكتبة الملوكية، والمهام الموكلة إلى المدير، وأصل مجموعات المخطوطات العربية الموجودة ضمن مقتنيات المكتبة، وكيفية الاستعارة، إلى آخره.

لماذا تتبّع حسن توفيق العدل هذا الترتيب ؟ لماذا بدأ فصلًا مخصصًا لمكتبة برلين بذكر أهم أعلام الفكر فى الحضارة الاسلامية وأهم مراكز إشعاعها فى وقت أمجادها أمثال بيت الحكمة، الذى أسسه المأمون، ثم مكتبات الأندلس و«دار العلم» التى تمثل أعظم إنجازات الفاطميين فى مضر وقد وصفها المقريزى فى خطته ؟

ويرجع السبب، فى نظرنا، إلى وعى العدل – وعامة بقية رجال النهضة – بأنه ينتمى إلى ثقافة أثرت البشرية وساهمت بقدر كبيرفى تطور وازدهار الآداب والعلوم والتقنيات فى وقت كان الغرب خاليا من المكتبات ومن مراكز المعرفة، غير أن أوروبا أستطاعت بعد فترة أن تستفيد من ثمار هذه العلوم العربية.

وتتجلى هذه الفكرة فى إحدى خطب الوداع التى ألقيت يوم الاحتفال برحيل حسن توفيق العدل إلى برلين. فيقول صاحب الخطبة (وهو محمد قدرى، تلميذ رفاعة الطهطاوى وخريج مدرسة الألسن) مؤكدا على تفوق الشرق فى الماضى : «تعلمون أن الشرق لما كان ينبوعا للعلوم ومحطا لرجال المعارف، كانت تتقطر إليه الغربيون لالتقاط درر فوائده وارتشاف كأس منافعه ؛ فترجموا علومه ودونوا معارفه، وصرنا نرحل إليهم بعد أن كانوا يرحلون إلينا ونحتاج إليهم بعد احتياجهم لنا.» (الرحلة إلى برلين، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 2008، ص.33).

ورغم أهمية الفصل الـ13 سنختصر تحليلنا على الإشارة إلى فكرتين فقط شدت إنتباهنا.

الأولى هى أن حسن توفيق العدل أكثر الرحالة المصريين الذين ألقوا الضوء على أن العلاقة التى تربط بين الإنسان والعلم لها بعد يلعب فيه الشغف والتذوق والحماس دورًا هامًا : فى نظره لا ينحصر الأمر فى الاستفادة من معارف ما.

ولكنه يتعلق بشعور بالمتعة الخالصة. فى عدة مناسبات تدور حول حب العلم، يستخدم فيها العدل كلمة «الشغف» على سبيل المثال عندما يتحدث عن علماء العرب الذين كان يدفعهم إلى الأسفار البعيدة فضول لا يمكن كبته وأقوى من كل الأخطار:

« فكان الأديب منهم يرحل الأيام، بل الأعوام، يحل موضعا، ويرحل عن آخر ؛ طلبا لشفاء غليله، وقضاء لأداء شغفه، باستكشاف ما يحرك سروره، ويزيد من نطاق فكره، لاتثبط من أهمية صعوبة الأسفار، ولا تثنى من عنان عزيمته الأخطار.»( الرحلة إلى برلين، ص.298 ).

وكذلك عندما ينظر إلى الأوروبيين الذين لم يدخروا أية وسيلة لامتلاك كل أنواع الكتب :

«ولتوسيع معارفهم شغفوا بجمع الكتب القديمة والحديثة، وصرفوا كل جهدهم فى البحث والتنقيب عنها حتى حصلوا منها على مجموع عظيم زينوا به ديار كتبهم العمومية والخصوصية.» (الرحلة إلى برلين، ص. 304 ).

ويشير العدل إلى أن الكتاب، وفق العبارة المحفورة على بوابة مكتبة برلين، «غذاء الروح» (Alimentum Spiritus) (الرحلة إلى برلين، ص.305) أى أنه لا يغذى الذكاء فحسب، بل الحياة الوجدانية للإنسان.

وهذه الفكرة يتردد صداها عدة مرات فى نصه، خاصةً عندما يتأمل علم أصول التربية ويسلط الضوء على أن من واجب التعليم ألا يعتمد فقط على قدرة الطفل فى استيعاب المعلومات بل يهدف إلى الاهتمام بأخلاقه وروحه.

والعنصر الثانى الذى يستحق الاهتمام هو موضوع الانتقال الدوّار للمعرفة. بعبارة أخرى، فى نظر العدل، غالبًا ما ندرك قيمة تراثنا المفقود وأهميته بواسطة الآخر. فبالنسبة له مثلا، اكتشافه من خلال تردده على مكتبة برلين إلى أى مدى يحظى العلماء العرب القدامى، فى علوم شتى، بتقدير الغرب الذى ترجم أعمالهم إلى اللاتينية واعترف بمكانتهم فى تاريخ التقدم البشرى.

ويشير العدل إلى ما عرفه - من خلال بعض الدراسات التى أجراها باحثون ألمان - أن مخترعى التدوين الموسيقى هم من عرب الأندلس وأن جويدو داريزو، الذى نُسب إليه هذا الاختراع، لم يقم إلا بترجمة مؤلفاتهم إلى اللاتينية.

على مستوى أكثر خصوصية، يتضح لحسن العدل وجود نصوص من أدب الرحلات لم يكن على دراية بها. فيكتشف على عكس اعتقاده، أنه ليس أول عربى تطأ قدمه ألمانيا، بل سبقه إلى زيارة هذا البلد رحالة من القرن الحادى عشر أمثال أبو بكر الأندلسى الطرطشى الذى وصف بعض المدن الألمانية خاصة «ماينز» أو القزوينى الذى تجول فى منطقة «شليسفيغ» ولم يخف الانطباع البشع الذى أحدثته فيه أغانى سكانها.

شعر العدل بسعادة غامرة عند قراءته هذه النصوص المنسية فهو يعترف فى كتابه «رسائل البشرى» أنه تألم كثيرا من غطرسة الأوروبيين الذين يفتخرون بتفوقهم فى مجال الترحال، مدعين أنهم يمتلكون وحدهم امتياز الفضول الجغرافى والجرأة على التجوال والمغامرة إلى أقطار بعيدة والقدرة على وصف الشعوب الأخرى. فيلاحظ بارتياح أنه سيتمكن من الآن فصاعدا من إنكار مزاعمهم :

و«فكدت أتيه عجبا وفخرا حيث زادنى دليلا على ماقامت به أمة العرب فى القرون الأولى والمتوسطة من توسيع نطاق علمى الجغرافية والتاريخ، وصار لى حجة على أهل أوروبا الذين طالما شافهنى كثير منهم مفتخرا بكثرة سياحته، مدعيا أن المشرقيين لا عزم ولا جأش لهم، فقلما من تجول منهم وساح فى البلاد طالبا لوصفها اللهم إلا إبن بطوطة المشهور بسياحاته قديما». (رسائل البشرى، ص. 354).

ولذلك من السهل أن نفهم شعوره بالألم الشديد عندما يتبادر إلى ذهنه أن فى مصر يستمر تجاهل هذا التراث الأدبى والثقافى الثمين. فى الصفحات الأخيرة من «رسائل البشرى فى السياحة إلى ألمانيا وسويسرا»، يدعو معاصريه إلى إحياء هذه النصوص التى تعب من أجلها الأسلاف و «التى شغف بها علماء أوروبا» (ص. 430 ) :

«أكان عبثا ماجاءوا به حتى نتركه ورائنا ظهريا ؟! ألم نكن نحن الجديرين بأن نقدر لأسلافنا قدر أعمالهم فنبحث وننقب عنها، وندرسها فنعلم ما هدونا إليه، وننسج على منوالهم، ونتمم مشروعاتهم ؟! تلك أعمالهم وتأليفهم بين ظهرانينا فى كل فن وعلم،ولكن وأسفاه ! نراها ميتة فى جلودها،لا تجد لها باعثا لروحها، أو مطالعا لأسطرها، أو طابعا لها !»(ص.430).

ولا شك فى أن هذا اللوم المرير يعكس رغبة العدل فى حث قرائه بالمسئولية. أرفف المكتبة كالصحراء الجرداء والكتب حروف ميتة دون قراء لإعادتها إلى الحياة. ولكن رغم هذا الشعور بالأسى يحتفظ بقدر من الأمل (الذى يميز أغلب مثقفى النهضة)، فيختتم العدل «رسائل البشرى» بنصيحة موجهة لأمثاله : يجب أن يحذوا حذو أسلافهم، وأن يبنوا بدورهم من خلال إحياء تراثهم وكذلك من خلال السفرعند الآخرين وتدوين تجاربهم.

أحمد زكى باشا والولع بالكتاب فى كل حالاته

يُعرف عن أحمد زكى اهتمامه باقتناء الكتب العربية القديمة كما رأينا من قبل. بالتأكيد عندما كتب «السفر إلى المؤتمر» و»الدنيا فى باريس 1900»، لم يكن قد حصل بعد على لقب «شيخ العروبة» ولم يكن بعد صاحب هذه المكتبة الضخمة التى عرفت مع مرور الزمن بأنها من أكثر المكتبات الخاصة ثراءً فى الشرق الأوسط.

ولكن هذا الولع بجمع المخطوطات ما هو إلا أحد وجوه شخصية أحمد زكى. فهو مشغول فى الحقيقة بالكتاب من كافة جوانبه وشارك فى العديد من المشاريع للحفاظ عليه وتعزيز مكانته : فلم يتردد فى السفر إلى اسطنبول فى عام 1904، ثم عام 1909، للتردد على مكتباتها لعدة أشهر.

ولا سيما مكتبة قصر توبكابى - بهدف العثور على المخطوطات العربية التى لم تعد موجودة بمصر وعمل نسخ طبق الأصل منها عن طريق التصوير الفوتوغرافي. فى مذكرة حول الوسائل المناسبة لإحياء الآداب فى مصر، توجه إلى وزير المعارف أحمد حشمت باشا بفكرة تخصيص مبلغ من خزانة الدولة لمراجعة وطباعة أمهات الكتب العربية وتم بالفعل إعتماد المشروع من قبل مجلس الوزراء فى 1910 بحوالى 9400 جنيه. وقام أحمد زكى بتحقيق بعض منها ك «الأدب الصغير» لابن المقفع.

ولكنه اهتم أيضا بالوسائل التى تسهل على القراء فهم النصوص فعمل على إدخال علامات الترقيم باللغة العربية وعلى تبسيط وتقليل حروف الطباعة التى كانت تستخدم آنداك. وكان يفتح مكتبته للباحثين من جميع البلاد - مستشرقين أوروبيين وطلاب من مختلف الدول العربية والإسلامية - وجعلها وقفًا مع الاستمرار فى تغذيتها بإصدارات جديدة، قبل التبرع بها كوقف إلى دار الكتب الخديوية حيث تسمى مجموعتها «الخزانة الزكية».

فى عام 1892، عندما ذهب إلى أوروبا لأول مرة، كان يبلغ من العمر 26 عامًا وكان يعمل مترجمًا لمجلس الوزراء ومدرسا للغة العربية فى المعهد الفرنسى للغات الشرقية فى القاهرة.

واشتهر سريعا بدراساته فى فقه اللغة، ولذلك اختاره عباس حلمى الثانى ليكون عضوا فى الوفد الذى يمثل مصر فى مؤتمر المستشرقين بلندن رغم صغر سنه و فى افتتاحية «السفر إلى المؤتمر»، يوضح أحمد زكى أنه وضع لنفسه قبل الرحيل برنامجًا طموحًا للغاية يشمل زيارة جميع الأماكن الأثرية والثقافية فى كل المدن التى كانت سوقاً ينزل بها.

وبالفعل سينجح فى مواجهة التحدى بمشاهدة كم هائل من المتاحف والقصور والكنائس القديمة والمواقع التاريخية والجامعات والمكتبات، إلى آخره. وطوال الوقت نظرته لهذه الأماكن نظرة السائح ولكن أيضًا نظرة شاب مفعم بالوطنية يحاول استيعاب كل الابتكارات والمظاهر التى يمكن نقلها إلى بلاده والاستفادة منها. فنراه مثلا يلاحظ ويصف بعناية فائقة وسيلتين مطبقتين فى مكتبة بيزا:

« ثم زرت المدرسة الجامعة ومكتبتها العظيمة ورأيت فيها من النظام ما يوجب الاعجاب بها. مثال ذلك أن الكتاب الذى يستعار منها يوضع مكانه قطعة من الخشب بمقدار حجمه وعلى شكل كتاب، وتكتب عليها نمرته وعنوانه إلى أن يرد الكتاب إلى محله.

وفى ذلك فائدتان : أولهما حفظ أنظام الكتب وعدم ميلها على بعضها بسبب الخلو بينها مما يضيع استقامتها واعتدالها، وثانيتها التنبيه على أن هذا المكان يشغله كتاب مستعار الآن مع حفظ عنوانه ونمرته لإعلام من يريد أن يجيل ناظره على الكتب فقط.

ورأيت فيها أيضا صناديق من الخشب على شكل الكتب توضع فيها المجلات الدورية، وأخرى لحفظ الكراريس والأجزاء التى تظهر فى أوقات معينة من كتاب واسع كبير حتى لا يتولاها التلف والضياع.»(السفر إلى المؤتمر، ص.68-69).

فى مانشستر، لم يكتف بزيارة المكتبة الرئيسية، بل قام بجولة فى المكتبات الأخرى بالمدينة، معربًا عن تقديره للتسهيلات التى تقدمها لتمكين الجميع من دخولها بالمجان، وبشكل أساسى عمال المدينة.

وعند اكتشافه آلة حديثة للطابعة الفورية، يقترح أن تقتنى المكتبة الخديوية جهازا مماثلا لتكون فى طليعة التقدم من حيث حماية الكتب النادرة : «ورأيت فيها طابعا يؤثر على الورق من غير حبر استحدثوه.

وحتى لا يتمكن أحد القراء من اختلاس بعض أوراق الكتب التى يكون فيها تصاوير ورسوم أوجداول أو غير ذلك، مما يستشه الغواة للاختصاص به وإتلاف الكتاب برمته، وهى طريقة لطيفة يحسن اتباعها فى الكتبخانة الخديوية حفظا لما فيها من الذخائر والنفائس.»(ص.154).

بشكل عام، نكتشف لدى أحمد زكى رغبة لا تهدأ فى مواكبة الاختراعات التى تهدف إلى تعزيز التراث الثقافى بأشكاله المختلفة، مثلا عندما يشيد بفوائد «التياتروفون» (أى «سماعة التياترو» كما يسميها فى الرسالة الخامسة عشرة المخصصة لباريس فى «السفر إلى المؤتمر»).

وهذا الاختراع الذى استخدمه بنفسه يمكن الشخص من الاستماع إلى تسجيلات لأعمال درامية من شتى الأنواع بدون الذهاب إلى المسرح ومن خلال ما يمكن اعتباره الشكل الأول لمكتبات الوسائل السمعية والبصرية المنتشرة هذه الأيام. وسنة زيارته إلى باريس (أى سنة 1892) كان هذا الاختراع متاحا فى قاعات التلخراف التابعة لأهم الجرائد.

وجديرا بالذكر أن الكاتب الفرنسى مارسل بروست، مؤلف «البحث عن الزمن المفقود» كان من محبى الاستماع إلى أعمال «رتشارد فاجنر» من خلال هذه الوسيلة.

أما «الدنيا فى باريس 1900»، فنجد فيها أبلغ العبارات التى وصف بها أحمد زكى تأثير الكناب وذلك فى الجزء الرابع المخصص بأكمله لقصر ألمانيا، وهو قصر أو جناح صممه مسئولوه لعرض الإنتاج المطبوع فقط بشتى أشكاله (من صحافة وكتب تتناول كل مجالات المعرفة من الناحية النظرية)، بينما كانت الآلات التى اشتهرت بها ألمانيا معروضة فى أماكن أخرى، مثل قاعة الآلات الكبرى. فيقول أحمد زكى :

«فالقصر هو إذن عبارة عن معرض للكتاب وأنت أدرى أن الكتاب أقوى آلة وأفضل سلاح، فى ميدان الفوز والفتح والنجاح. فكأن هذا القصر مدرسة لكل داخل. إذا تصفح الكتب وقف بالطريقة النظرية على حركة ألمانياوتقدمها المدهش». (الدنيا فى باريس، عين للدراسات الانسانية والاجتماعية، 2007، ص.164).

وفى هذا القصر الألمانى، فوجئ أحمد زكى بكمية النصوص العربية التى نشرت فى لايبزيغ تحديدا وتم تحقيقها بدقة رائعة. صحيح أنه كان على علم، قبل مغادرته مصر، بالسمعة التى اكتسبها الألمان فى مجال العلوم الشرقية، إلا أن الصدمة كانت عنيفة عندما رأى إلى أى درجة من الكمال وصلت إليها إصداراتهم من الكتب العربية فى التاريخ والجغرافيا والفلسفة والأدب (التى وضع لها قائمة طويلة موضحًا أنها ليست إلا عينة).

وحتى علوم الدين فى حين كان علماء الأزهر أولى بهذا الإنجاز فى مجالهم والتألق بإصدارات لا تشوبها شائبة. ويأسف هو الآخر – بعد حسن توفيق العدل – لاكتشافه أن جزءًا من التراث الأدبى والعلمى العربى لا يتم إهماله فحسب فى مصر، بل التجاهل التام بثرائه.

العودة إلى التخييل: عزلة عيسى بن هشام والباشا فى حديقة الآداب والعلوم لدى المويليحى ونود أن ننهى هذه الرحلة عبر المكتبات بالعودة إلى عالم التخييل مرة أخرى، ليس من خلال الأدب العالمى كما كان الحال فى مقدمتنا، بل من خلال عمل نابع من روح النهضة، ويحمل أحلامها ومُثلها العليا وانتقاداتها تجاه المجتمع المصرى: «حديث عيسى بن هشام» لمحمد المويليحى.

يبدو لنا أن هذا النص به أصداء لبعض الرؤى التى مرت علينا عند تناولنا لنصوص الرحالة المصريين فبما سبق. وهى فى الحقيقة أكثر من أصداء للطبيعة الخاصة بالقصة الروائية.

ولا سيما القدرة على تحويل مصير الشخصيات، من خلال لحظات فارقة أو محورية تتجلى فيها معان جديدة. ومن بين هذه اللحظات المحورية فى «حديث عيسى بن هشام» تلك التى وضعها المويلحى فى قلب القصة، بالتحديد فى الفصل الثامن عشر «العزلة فى العلم والأدب».

وهو فصل مثيرٌ للدهشة لأنه يختلف - على مستويات عدة - عن بيقة فصول هذه الرواية التى ترتكز أساسا على النقد الاجتماعى اللاذع. فلأول مرة منذ بداية الأحداث نجد البطلين منعزلين تماما بدون طرف آخر.

وذلك فى فضاءٍ جديد، فضاء التراث العربى وكأن زمن الحاضر معلق ليترك الساحة لزمن القراءة أى الغوص فى العالم الذى تحكى عنه النصوص الأدبية. وهناك أكثر من فقرة عن هذا الانغماس السحرى داخل أحداث كتب التراث.

وكأن الحواجز التى تفصل بين واقع البطلين ودنيا الخيال الذى يحكى عنه الشعراء والرواة قد اختفت فلم نعد نرى المكتبة والكتب فى شكلها الملموس ولكننا نشعر فقط باندماج البطلين فى الأفعال المحكى عنها :

«فتارة أخوض معه عباب البحر، وطورا أجتاز به سراب القفار، فنرى من يحرق فى البحر مراكبه، ليحمل على اقتحام المنايا كتائبَه، ونسمع الشاعر فى القفر يحدو بناقته ويُشَبّب بمعشوقته ]...[ ثم ننتقل إلى مشاهدة المعامع المشهورة والوقائع المذكورة فنرى الدماء تجرى أنهارا فى الوديان، والمهج تسيل انحدارا من مسايل الأبدان... «(حديث عيسى بن هشام، الأعمال الكاملة، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، ص.244-245).

ولأول مرة يَتَنَقَّل عيسى بن هشام والباشا داخل عالم الخيال على خلاف تحركاتهما السابقة التى كانت تخضع لإيقاع سريع وسط أزماتٍ متلاحقة فى متاهة نظام الشرطة ومختلف المؤسسات القانونية، فلا يحل عنهما بلاءٌ إلا ليهل عليهما بلاءٌ أشد.

ويتغير بالتالى موضوع القصة لأن مسألة الظلم واختلالات المؤسسات المسؤولة عن حماية المواطن لم تعد تحتل الصدارة، بل المتعة التى تتولد من اكتشاف المعرفة واقتطاف «زهر الأدب العاطر.

ومن حدائق الكتب والدفاتر» (ص. 247) . وأثناء هذه التجربة، تتبدل تماما شخصية الباشا من رجل حرب عنيف، لا يعترف إلا بالقوة ويغضب بحدة ويتعامل بغطرسة وعجرفة أو بنوع من العجز أمام قسوة الأقدار، إلى رجل جديد، محب للنصوص الأدبية، يُكن كل الاحترام لعالم الفكر والكلمات ويتذوقه.

وفى نفس الوقت يدرك الباشا تماما أنه يمر بمولد جديد وأن القراءة أهدته روحا مختلفة، منجذبة إلى الحكمة والحوار. فيندم على حياته السابقة التى قضاها مسلوب الوعى عن قيمة العلم والعلماء:

و«إن أعظم ما آسف عليه اليوم تلك الأيام التى أضعتها من سالف عمرى فىما لا يجدى ولا يفيد من مشاغل الدهر وملاهى العيش ويا ليتنى كنت قصرت همى منذ صباى على مثل هذه المعيشة مع هذا التفرغ لاجتناء فوائد العلوم واقتناء فرائد الآداب [...]، أنتقل من مطالعة الكتب إلى مذاكرة العلماء ومن مذاكرة العلماء إلى مسامرة الفضلاء ومن مسامرة الفضلاء إلى مطارحة الأدباء» (ص.248).

وإن هذا الاعتراف من محارب قديم وهب حياته للسلاح لا يستهان به فى هذا السياق التاريخى حيث إن مصر، فى ظل الاحتلال الإنجليزى منذ 1882، فقدت الكثير من ثقتها فى النفس.

هذه الثقة التى كانت المناخ العام لحكم محمد على. فكأن المويلحى- عبر تمجيد قيمة الأدب والعلم والعلماء على لسان هذا القائد الآتى من عصر النهضة الأولى - يريد تعزيز طبقة المثقفين المعاصرة وتعويضها معنويا فهى الطبقة المسلوبة إلى حد كبير من استقلالها وتأثيرها السياسى فى حكم البلاد.

ومن جانب آخر يعبر الباشا بحماس شديد - كحماس الذين يعتنقون دينا جديدا - عن رغبته ترك العزلة والعودة إلى المجتمع الذى كان قرار الهروب منه إلى الأبد فى بداية الفصل الثامن عشر.

ولكن ستكون هذه العودة مقرونة بعلاقة جديدة مع العالم الخارجى؛ علاقة مبنية على الدراسة والمراقبة الإيجابية والنقاش لا على دور الضحية الذى كان يعانى منه فى الجزء الأول قبل مرحلة العزلة بين أحضان الطبيعة والكتب.

بعبارة أخرى، لو نظرنا إلى ما تشير إليه ضمنيًا البنية العامة لرواية «حديث عيسى بن هشام»، فنفهم أن مرحلة العزلة فى القراءة والاستمتاع بالمعرفة لا يجب أن تكون نهاية المطاف. ولا أن تكون المكتبة برجًا عاجيًا للانغلاق على الذات. فإذا كان للعلوم والأدب والشغف بالقراءة قدرة على إصلاح الفرد وهدايته إلى طريق الحكمة فمن الضرورى أيضًا وأن تأتى بعد ذلك مرحلة الاندماج فى المجتمع لمراقبته وتحليل إخفاقاته والاستماع إلى الآخرين - كما يفعل الباشا والراوى بعد خروجهما من العزلة وتقمصهما دور علماء الاجتماع لتشخيص حالة المجتمع المصرى والبحث عن سبل إصلاحه.

وحتى إذا تطلب الأمر السفر إلى أوروبا لاستكمال الدراسة بالمقارنة مع أوضاع الغرب - كما يحدث للبطلين ولصديقهما فى «الرحلة الثانية» التى تعطيهم فرصة مشاهدة أحوال العاصمة الفرنسية أثناء المعرض العام سنة 1900.

وفى نهاية هذه الجولة داخل عالم المكتبات كما يصوره أعلام النهضة، من الواضح أن خطابهم فى هذا الموضوع يضيف جانبا ثريا إلى تيمة المكتبة التى تمثل عنصرا خصبا بل فريدا بين التيمات الأدبية منذ ظهور أول نصوص ذات قيمة فنية لأن من مميزاتها انعكاس الأدب على نفسه والحديث عن إغراءاته وعن تأثيره الخارق على الإنسان وحياته وقدره.

وكما رأينا يحتوى هذا الخطاب النهضوى عن المكتبة والولع بالنصوص على بعض الثوابت، من بينها : شعور هؤلاء الأعلام بالفخر لانتمائهم إلى التراث العربى وإلى حضارة عُرفت بأنها أسست أشهر المكتبات والمراكز العلمية (فى عصر مصر الفرعونية وفى العصور الذهبية للثقافة الإسلامية)، والإدراك بأنهم يعيشون فترة تتميز بالتطور الثقافى غير المسبوق والانفتاح على الغرب، والرغبة فى المشاركة الفعالة فى هذا التطور بالترحال إلى أوروبا للبحث عن المعرفة بجميع أشكالها.

وفى هذا المسعى تلعب الأماكن المخصصة للكتاب دورا مميزا تجذبهم كرموز للذاكرة الإنسانية بما فيها الذاكرة العربية ومدى تأثيرها على حضارة أوروبا وأيضا كدليل حى على ما وصلت إليه الحداثة وروح الاختراع خاصة فى كل ما يرتبط بالحفاظ على هذه الكنوز.

ومن الطريف أن هذه المكتبات الأجنبية التى تسحرهم بشهرتها ونظامها أثناء رحلاتهم تمكنهم أيضا فى أحيان كثيرة من اكتشاف جوانب مفقودة من تراثهم الأدبى الذى يعانى فى وطنهم من التجاهل أو الإهمال. ومن هنا جاء حرصهم على إطلاع قرائهم بما وجدوا من كنوز الماضى لدى الغير.

مساهمة منهم فى إحياء هذه النصوص ودفع المثقفين من جيلهم إلى الاستفادة من كل جوانبها. ولكن لا ننسى أن عالم الكتاب لا يكفيهم فهو لا يمثل إلا وجها من النهضة التى يحلمون بتحقيقها.

وفهم جميعا رجال صنعتهم المكتبة (باستثناء على باشا مبارك) ويرونها حافزا هائلا وملهما لحاضرهم ولكنها أيضا مرحلة يجب تخطيها للوصول إلى قراءة الواقع نفسه ومواجهة تحديات المجتمع والعمل على إصلاحه.

اقرأ ايضا | استمرار تلقي طلبات التقدم لجائزة «المبدع الصغير» حتى نهاية ديسمبر

الكلمات الدالة

الاخبار المرتبطة

الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد

الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد

الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»

الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»

مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية

مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية

شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»

شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»

في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى

في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى

الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل

الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل

صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح

صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح

«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز

«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز

الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني

الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني