محمد عبد الجواد يكتب :الحكاية بوابتى لفهم نفسى والعالم

محمد عبد الجواد :الحكاية بوابتى لفهم نفسى والعالم

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 - 03:02 م

حوار | أسامة فاروق

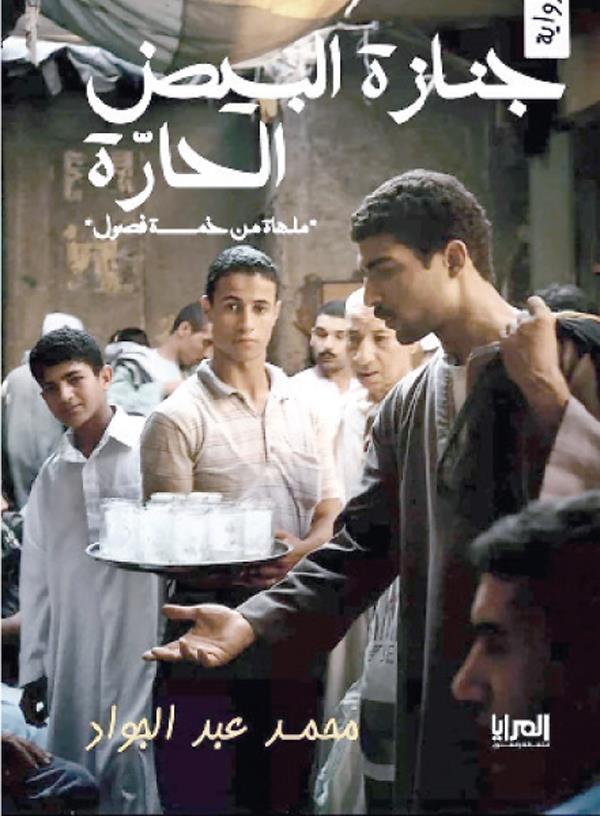

«الصداقة كما رواها على على»، و«عودة ثانية للابن الضال»، و«جنازة البيض الحارة» ثلاث روايات قصيرة أو نوفيلات ظهرت مؤخرا فى توقيت واحد شغلت القراء بأغلفتها المميزة وعناوينها اللافتة، ثم بعوالمها وشخصياتها المكتوبة بحرفية وخبرة عالية، رغم كونها التجربة الثانية فقط لكاتبها الشاب محمد عبد الجواد، الذى صدرت له من قبل رواية واحدة بعنوان «30 أبيب». لكن وبعكس الرواية الأولى التى تحوم فى عالم الأحلام تغرق النوفيلات فى تفاصيل عالم واقعى لكنه لا يخلو من سحر، يعكس قدرة كاتبه على التقاط أدق التفاصيل التى ربما نراها عادية أو لا نلتفت إليها من الأصل ورسم عالم شديد الإحكام وأبطال تحفر فى الذاكرة ولا يمكن نسيانها بسهولة.

نشأ محمد ويعيش فى مدينة قليوب، درس المحاسبة بكلية التجارة بالقسم الإنجليزى، أتبعها بدراسات حرة تتعلق بالصحافة والتصوير. يُعرف نفسه بعدة هويات؛ أولها موظف حكومى فى جهة رقابية، وهو العمل الذى يختلف تمامًا عن عالم الكتابة الفسيح، لكنه لا يخلو من فائدة أيضا فقواعد العمل والتى تستلزم التنقل بين أحياء القاهرة وبين المحافظات بكل ما فيها لإتمام عملية الرقابة، سهلت عليه البحث البصرى عن كل ما يثير الاهتمام، والرؤية من منظور شديد المحلية، بعيدًا عن جلسات المكاتب، كما أتاحت له أيضا الوصول إلى نماذج مختلفة، يمكن أن نراها يوميًا ولكن لا نتعامل معها وهو ما أفاده من ناحية الكتابة، هويته الثانية مرتبطة بفكرة خاصة استهوته وهى تدوير المخلفات، وأهله ذلك لعالم يصفه بالساحر: عوالم جمع القمامة فى أحياء القاهرة الخلفية! والذى فرض عليه أن يكون شعبيًا، وأن يتعلم الحياة فى أصعب الظروف، وهو ما قام به من منطلق بحث شخصى بحت، بدون هدف الكتابة نفسه، وإنما رغبة أصيلة فى المغامرة والمعرفة، كانت السبب فى الوصول إلى الكتابة فى النهاية.

اقرأ ايضاً| عبد الرحيم يوسف يكتب : مع الشيخ سيد.. على قد الليل ما يطوِّل

مارس التصوير أيضًا، بشكل شخصى، واحترفه فترة، حتى حصل على جائزة كبيرة من اليونسكو، ثم بدأ يسأل نفسه إن كانت هذه فعلا هى هويته الحقيقية؟ ووجد الإجابة هناك، فى الطفولة، يحكى: ولدت وحيدًا بلا اخوة، ولأن ذلك كان لأسباب صحية» بحتة تخص أمى رحمها الله، دفعنى أبى للخروج من العزلة الطبيعية إلى براح القراءة، فاستطعت منذ عمر التاسعة الاطلاع على كتب كبيرة تخص حيوانات الجاحظ مثلاً، أو روايات نجيب محفوظ، أو روايات مصرية للجيب، ولم يكتف بذلك، كان قاهريًا بحتًا، بحكم عمله فى موضع مرموق بالحكومة، فأخذنى معه ووالدتى إلى دور السينما والمسارح، فصار من الطبيعى متابعة أفلام يوسف شاهين وأحمد زكى فى التاسعة من عمرى مثلاً، مع حديث مع عصمت عبد المجيد، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، ونور الشريف، وعباس الحلو مدرب الأسود، فلم يدخرا جهدًا فى وضع العالم بين يدى حرفيًا، حتى صارت المدينة بالنسبة إلى مدينة الأفلام: خيرى بشارة، وشاهين وعاطف الطيب، وفى بداية الألفية، عندما وصلت إلى الحادية عشرة من عمرى، كنت قد صرت صديقًا عاديًا لوالدى، وأقرأ بهوس، وأتابع الأفلام، ووقتها خرجت إلى الشارع من أجل الاكتشاف، لأن قرار أبى كان واضحًا: الشارع وسيلة مناسبة للتعليم، تكمل القراءة.

وهكذا يرى أنه نشأ كاتبًا بالفطرة، ثم كاتبًا للضرورة، عندما فهم أن تراكم المعرفة يؤدى فى النهاية إلى الرغبة فى البوح، فبدأ رحلة الكتابة من المراهقة، وظل خمسة عشر عاما يكتب لنفسه، ويعرض ما يكتبه على الفيس بوك، قبل أن يتخذ القرار الصعب بالنشر لأول مرة، عندما شعر بجاهزيته لذلك «وهكذا يمكن أن أقول إن الله قد صاغ حياتى وعملى وكل ما فيه لأن أكون كاتبًا: فقد توفى والدى عام ٢٠٠٥، وصحبته أمى عام ٢٠٢٠، وكانت الكتابة وسيلة لمواجهة الوحدة، وشخوص العالم من حولى، وسيلة للتأكد بأن الحياة لن تقف على والدّى، وأشهد هنا أن أمى كانت تشجعنى على عادة الإسراف المباركة فى شراء الكتب، وتؤكد أنها ترى كاتبًا حقيقيًا، ولذلك فأول رواية أنهيتها، كُرست لها، لأننى كنت أكتب الأحلام وأحاول بها تخفيف واقع مرض أمى المفاجئ ووفاتها بين يدى ليلة ٢٠ أكتوبر عام ٢٠٢٠، أى عشرين عشرة عشرين عشرين، وهو تاريخ مميز، يناسب خيالاً أدبياً».

صحيح أن الأحلام هى محور الرواية الأولى أو بطلها لكن الأم منطلقها ومركزها. متى بدأت فى كتابة هذه الرواية ومتى انتهت وكيف كانت ظروف نشرها؟ وهل حققت المردود الذى كنت تتوقعه؟

جذبتنى فكرة الأحلام فترة، وما فيها من تجريب، ولأننى كنت بصدد البحث عن صوتى الخاص فى الأدب، قررت استغلال قصر الأحلام الأدبية النسبى فى وضع رموز بكل حلم، فكل حلم له تفسير آخر، وهى ٩٩ حلما أى ضعفها من الرموز، وكان ذلك فى أغسطس عام ٢٠٢٠، واسترسلت فى الأحلام، ثم تعبت أمى فجأة، ورحلت بعدها بشهر، فى ظروف صعبة.

وكانت الأحلام كلها وقتها بوابة صحية لمواجهة الألم، وقد ساعدتنى بفضل الله، حتى وصل إلىّ صديق عزيز كان يملك مشروعا لبيع الكتب، وعرض علىَّ فرصة للنشر مع دار بتانة، وقد كان، وهنا غيرت الرواية، جعلت هناك بطلا تموت أمه، وجعلته يملك القدرة على التنبؤ بالقادم عن طريق الأحلام وحدها، ولكنه يفقد القدرة على الحلم عندما تتوفى أمه بدون حلم مسبق، ويكتشف بعدها المفاجأة!، وهى رواية فلسفية الطابع، أعتقد أننى وضعت فيها مجهودًا كبيرًا، خاصًة أن الأحلام، كما ذكرت، تحمل عدة رموز تخص الدين والحياة والحب والصداقة والسياسة إلخ، وقد وقعت العقد قبل وفاة أمى بأسبوعين، وأُبلغت بخبر موعد النشر فى المعرض بعد وفاتها، وهكذا كانت رواية صوفية، حلم، كأن حياتى مع أمى كانت حلمًا.

لم تلق الرواية صدىً يذكر، وهو الطبيعى، ولم أنتظره لأننى اهتممت بها كخطوة لازمة للدخول إلى عالم محبب، وهى عندى لوحة سريالية من الأحلام، تجسد رؤيتى للعالم، وكتاب سحرى، يحوى روح أمى.

تبدو الأحلام أكبر بكثير من مجرد حيلة فنية. ما الذى تمثله لك؟

تمثله ما قاله ساباتو عنها، وهو كاتب أرجنتينى كبير، بأنها لمحات من عالم موجود بالفعل، وتمثل ما يسمى يوميًا بأحلام اليقظة: فكل رواية تتراءى مثل حلم فى البداية، عالم وناس وأحداث، ثم تغادر الحلم لتصير مادة مكتوبة وواقعًا ملموسًا، وهو ما يجعل الحلم أهم صفة، فهو مهرب حقيقى من الواقع، ويحاول إعادة رسمه بصورة من السعادة الكاملة أو كابوس مركز. أقصوصة تحمل خلاصة كتب سياسية وفلسفية ودينية ومعجزة تتحقق لنا يوميًا. مشروع الأحلام متصل، ولكن يجب أن يختمر أولاً.

من أول من يقرأ مسودات أعمالك وكيف تتقبل التعديلات ووجهات النظر؟

فى البداية كان بعض الأصدقاء من الفيس بوك، وكنت أنشر فى حدود ضيقة، وأتابع تعليقهم باهتمام، ومنهم المرحوم الدكتور مصطفى جبر، رئيس قسم علوم الفضاء فى جامعة زويل، وقد نصحنى بالخروج من عباءة نجيب محفوظ، وثمن كتاباتى بما يجعله من أول من أعطونى نيشاناً فى الكتابة، ومعه أحمد محمد، وهو قارئ مخضرم، له محاولات كتابية لم تُنشر بعد، ولكننى أثق برأيه. الآن، صارت خطيبتى جنى قزاز، هى أول من يقرأ المسودات ويشرف على عملية الكتابة بشكل واضح، وتتقبل هوسى بمزاج طيب، عندما تمسكنى قصة ما، كما تمر بطيب خاطر على المشاهد السوداوية فى بعض القصص، وهى تؤكد كل مرة: «واضح أنى لا أعرفك بالكامل”.

وهى عملية شيقة، أتابع فيها انطباعات وجهها عندما أقرأ لها نصًا، كأننا فى مسرح خاص. وأعتقد أن أفضل شيء هو أخذ الرأى فى الرواية قبل نشرها، لأنه يعطى ثقة لازمة، ولا أتمسك بما فى النص أبدًا سوى لو كان لصالحه، خاصًة فيما يتعلق ببعض الألفاظ النابية التى أراها لازمة لتجسيد واقع بعينه.

ثلاث نوفيلات تنشر مرة واحدة ربما تكون فكرة غير مسبوقة. كيف كان الاتفاق على نشرها وهل فكرت فى ضمها بكتاب واحد؟ وكيف كانت ظروف كتابتها؟

هذا حقيقى، وعندما عرضت الفكرة على دينا قابيل بدار المرايا قلقت فى البداية من أن يكون ذلك تخمة لقارئ لا يعرفنى، ومبالغة فى تقدير اسم الكاتب، ولكننى رأيتها مغامرة محسوبة والحمد لله، فالوعد هنا أن يبدأ القارئ الذى يمكن أن يلتفت لرواية منها وإذا أعجبته أكمل الباقى، وبهذا أكون قد وضعت مشروعًا واضحًا يشبه الثلاثية، لأننى أتفاءل بالثلاثية فى مسيرة نجيب محفوظ، ولكن الثلاثية هذه المرة منفصلة فى الحكاية، متصلة بالمناخ العام، تتحدث عن قاهرة أخرى غير قاهرة الثلاثينيات والأربعينيات، كأنه استكمال لمشروع توقف بوفاة الأديب رحمه الله. اقترحت دينا ضمها بكتاب واحد، ولكننى رأيت ذلك إخلالاً بعالم كل قصة، فهنا رحلة بين أحياء مختلفة، وعدة رموز، وشخوص كثيرة، ووضعها فى كتاب يضعها فى مصاف المجموعة القصصية والتى تختلف عن ذلك أيضًا، ولذلك أردت جعلها ثلاثية، تضع القارئ فى خضم مركز عن عالم حى وساحر وعنيف وسريع.

كتبت «البيض الحارة” عندما رأيت فيديو على الفيس بوك عام ٢٠٢٠، يظهر احتفالية شعبية بخروج رجل من الحجر الصحى لكورونا، كانت أشبه بكرنفال، والمثير فيه أنها زمن الكورونا، أى أن الكل معرض للعدوى، اختمرت القصة خلال عامين فبدأت بها. بعد ذلك، ومع احتكاكى بعالم جمع القمامة لأغراض المعرفة، وجدت عالم «على علي” يظهر، مع موجات أغسطس الحارة، وروائح العفن، وكنت أكتبها فوق مقهى، وعندما أنهيتها كان يومًا حارا، تناولت فيه كشرى سيئا، وشعرت بالامتلاء الكافى لأن أقول لنفسي: لقد فعلناها والحمد لله، أنا والمقهى وعم أحمد على الذى رأيته فى الحقيقة يركب عربة كسح أخرى، وعلى على الذى يحمل الكثير، والمجارير وكل العوالم السوداء التى تستهويني.

ظهر «حمادة أوريو” بعدها من مشاهدة لمرآب قاطرات قديم فى الزاوية، تخيلت معه حياة شخص داخلها، ثم انهمرت الصور، وهو ما يمكن أن أقوله بأن القصة تبدأ عندى بصورة، بعدها تبدأ الحكاية، والتى يجب أن أؤكد أنها غير مخطط لها، وإنما تطل الخطة من المجهول أثناء الكتابة.

الأغلفة لافتة جدا. أفترض بطبيعة عملك أنك تدخلت فى هذه العملية. هل هذا صحيح؟

بالطبع، لا تستهوينى الأغلفة المرسومة، ولكن أحب الغلاف الصريح بصورة فوتوغرافية، وهو ما يمت بصلة للصورة التى تبدأ منها الرواية بالأساس، لأننى مصور أيضًا، ولذلك بعد عملية الكتابة هناك عملية أكثر لذة وهى البحث عن صور الرواية، لأننى على ثقة أنها موجودة، وهكذا وجدت جنازة شريف البندارى وصورة على على وهو يجلس على مقهى نصفه مضيء ونصفه الآخر مظلم، وبجانبه يد عم أحمد على، وحمادة أوريو وهو يجلس بجانب محمد أبو رق فى عربة بعملية سمكرة، وكانوا كلهم بعدسة دونيه دايو، المصور الفرنسى الكبير الذى وثق القاهرة كما أراها فى خيالاتى وفى الحقيقة، وصاحب صور فيلم إبراهيم الأبيض، وتواصلت معه، بعد الاتفاق مع المرايا، ورحب بالفكرة، والحمد لله، لاقت الصور الصدى المطلوب، لأنها مهمة جدًا بأهمية القصة: بوابة العالم.

تعليقات كثيرة أشارت إلى العوالم التى تدور فيها الأحداث، تلك الأحياء الهامشية على تخوم المدن أو حتى داخلها، وأيضا الشخصيات التى تضمها الأعمال الثلاثة، وهى عوالم لافتة وشخصيات مكتوبة بعناية فائقة. ومن يقرأ الرواية الأولى سيجد أنها حافلة أيضا بعشرات الشخصيات المماثلة والتى لا تقل أهمية وغرابة. من أين تستقى تلك الشخصيات؟ وبما أن الحركة فى المدينة جزء أساسى فى أعمالك فعلى أى أساس تختار الفضاء المكانى لها؟ وكيف تحدد شكلها الفنى أقصد متى تقرر إن كانت قصة أو نوفيلا أو مجرد حلم عابر فى رواية طويلة؟

أستقى الشخصيات من عادة شخصية أسستها الوحدة فى الطفولة وتقوم على مراقبة كل ما يدور حولى، تأمل الشخصيات، واستخدام الخيال فى معرفة ما يجرى فى حياتهم، وأعتقد أنها عادة حميدة تخص كل الكتاب، وهى متعة شخصية قبل أن تكون لغرض أدبي. قابلت على على مثلاً فى الفيوم، ورأيت عم أحمد على يكسح المجارير قرب كوبرى طرة، وأطللت على حمادة أوريو فى عرس شعبى، وتعاملت مع شريف البندارى فى حالة استئجار مخزن، وغيرهم، الكثير، فالقاهرة أو مصر بالعموم بلد الشخصيات الفريدة بامتياز، وهذا ليس مدحا أو ذما.

وإنما كلما كانت البلد أقل تطورًا كانت الشخصيات على طبيعتها مما يجسد الكثير، هناك مثلا رجل يقود حماره وقد كلل رأس الحمار بطوق ورد، أو مغنى يخرج على المسرح فى عرس شعبى بعيد ومعه أسد صغير، أو رجل يرتل الآيات فى موقف عبد المنعم رياض ويسأل عن معناها بتبتل، ثم يقبض اتاوة بين عالم السائقين المثير، وعلاقات سرية تتم فى دورات المياه، وأوجه كثيرة للواقعية السحرية، التى لا تنتهى، بل تتوالد كل لحظة، وما عليّ سوى الاغتراف منها، والبحث الحقيقى عن الخيال خلفها، وعندما يحدث ذلك أحدد الجغرافيا المناسبة مما رأيته، فالجغرافيا نفسها فى القاهرة تثيرنى مثل الناس تمامًا، فلكل مكان طابعه خاصًة مع عدم وجود تخطيط، من حى لآخر ينقلب العالم، وتتغير المفردات والمخاطر، وهنا يأتى دور الأدب لتجسيد ذلك، فيمكن أن أقول أنى محظوظ لأنى من سكان هذه المدينة!. لعل اختيار الشكل الأدبى يعتمد حينها عما أريد قوله، فالحلم مركز ويصل إلى رمز مع كثير من الغموض، ولكن القصص تناسب الشخصيات التى ترسم على مهل، والمآسى والحكايات الكبرى.

هناك حمولات فلسفية وأفكار عميقة وراء كل حكاية، وارتباط مع الأساطير وحتى الأمثولات الدينية، وقد لا تبوح بأسرارها من القراءة الأولى. بداية أود أن أعرف هل لهذا الاهتمام بالأسطورة والفلسفة ارتباط بطبيعة الدراسة أم اهتمام شخصى يظهر دون قصد فى الأعمال؟ أيضا ماذا لو توقف القارئ عند الحكاية الظاهرية. هل يرضيك ذلك؟

منبع هذا ما زرعه فىَّ أبى رحمه الله من الاهتمام بالرموز: كل مشهد فى السينما له معنى، وكل قصة تحمل قصة أخرى، وهو مذهب صوفى، يؤكد مثلاً أن العالم كله ظل لله وأنه لا وجود حقيقى لنا. لن أقوم بتعقيد الأمر، ولكن كل شيء حولنا يحمل مغزى آخر إذا فهمناه، وبحكم قراءاتى المتعددة، أهتم كثيرًا بالدين والسياسة وعلم الاجتماع والفلسفة والحضارات، وأرى أن أى قصة يمكن أن تحمل رمزًا قويًا يجسد مسألة دينية صعبة أو مفهوما فلسفياً قوياً، وأعتقد أن نجيب محفوظ قد فعل ذلك بنجاح، وأستطيع القول إن هذا أسلوب حياة، حتى أن خطيبتى تقول أحيانًا: «لا تفلسف الأمور».

ولكن هذا أنا، شيء ممتع، أن نرى قصة الإنسان الأول مثلاً فى قصة بحى شعبى، وهذا ما يصل بنا إلى السؤال الآخر: لا يضايقنى بالطبع، ولكن لا أخفى سعادة وشعورًا عامًا بالرضا عن كل شيء عندما أجد الرسالة وصلت، فالصداقة كما رواها على على مثلا يمكن أن تكون رواية عن الصداقة، ببساطة، ولكنها أيضًا تحمل رمزية أخرى لن أذكرها هنا صراحة، ولكنها تمثل بدايات الإنسانية، وهنا تكون الكتابة مثل عملية الملك والكتابة، من يريد سيرى الكتابة، ومن يجتهد، سيرى الملك الذى يجلس على عرشه خلف ذلك، يبتسم بسخرية، وهو يتابع عينى القارئ تمر على سطور هامة، وهو ما يجعل هذا الملك يتجسد فى افتتاحيات الروايات التى هى عبارة عن مفاتيح تصل إلى الملك: كش ملك.

بمناسبة الحديث عن القارئ كيف تفكر فيه ومتى؟ وهل تهتم بمتابعة ردود الفعل حول أعمالك؟

لا أفكر فيه تحديدًا، وإنما يمكن القول إن الاهتمام بالإجادة احترام للقارئ، ولكنى لا أنتقى المواضيع بناءً على القارئ نفسه، يعنى مثلاً، فكرة الكتابة عن الأحياء متعة خاصة، ولكن يمكن أن يجد القارئ رواية عن مدينة على البحر تمر بأسطورة خاصة، أو شخصية تاريخية، وهو ما يجعل الكتابة هنا فعلاً مستقلاً خالصاً.

بالطبع أتابع، وأهتم مثل كل كاتب، ولكننى لا أضع ذلك معيارًا للتوقف إذا كان النقد حادًا ولا معيارًا للراحة إذا كان النقد إيجابيًا.

بموت الأم تبدأ رحلة الابن فى الرواية الأولى. حضورها المهيمن يرسم مساراتِ مغايرة لكل أبطال أعمالك. بعكس السائد والمتعارف عليه عن حضور الأب أو قتله الرمزى أو المجازى. ما تفسيرك لهذه المسألة؟

التفسير هو أن أبى مات مبكرًا، وعشنا أنا وأمى معًا بعدها خمسة عشرة عامًا، ولذلك صارت هى الأب والأم، ووالدى كان أبًا حقيقيًا وشخصاً لا يُنسى، ولذلك صرت أبحث عنه حتى آمنت أنه كان استثناء، فمعظم الآباء صاروا بلا حضور واضح، وحدها المرأة تواجه، وتربى، وتعمل، ويظهر ذلك بشكلٍ جلى فى الأحياء الشعبية، فالأب إما سلبى أو ميت أو مقتول بشكل رمزى، وهو ما يعطى اعتبارًا حقيقيًا للأم وأهميتها سواء كانت سلبية أو إيجابية، ولعل لحظة وفاة أمى فى ٢٠٢٠ كانت لحظة فتح بوابة الأدب، كأن الله ساق هذه مع تلك للعزاء، ولذلك أكتب دائمًا عن شبابِ بدون آباء، لأننى أفهمهم جيدًا، وأتعاطف معهم، وأعرف قيمة الأب المهمة. للأم حاليًا كلمة الحكم، وهى منبع أوريو أو على على بشكل أو بآخر، وستظهر كثيراً فى قصصِ قادمة، بدون القلق أن تكون هذه تيمة أعمال، فحمادة مثلا صار أفضل عندما عثر على أب هو عم عبدالله فريحة، وكأن الحل والسر فى التوازن هو وجود علاقة ناجحة عادية، أب وأم، فحتى مع وفاة أبى، ترك ما يكفى لأكون متوازنًا، أو هكذا أتمنى.

يبدو أثر القراءة واضحاً فى أعمالك. ماذا تقرأ؟ ما الذى يعجبك ومتى تقرر توظيفه فى الكتابة؟

كل شيء وأى شيء، من العلوم إلى الفلسفة، وعن الطعام والأديان، أنا مهووس قراءة حقيقى، وأجدها وقودًا لازمًا للأدب، والتوظيف هنا يأتى من فهم أساليبِ جديدة فى مجال الروايات مثلاً: أحب ماركيز فى لغته المتدفقة، وأوصافه المرحة، وهو ما يناسب شخصى، وأحب محفوظ فى الرموز، وبورخيس فى متاهاته الكتابية، وحسب الحالة، أستخرج من المخزون ما يفيد، فالمشاهدة وحدها لا تكفى، يلزم الأمر قراءة للجرائد حتى، وفهم كل ما يخص الصورة العامة، وتوظيفه يأتى بشكل لا واعى، حيث يعمل المخزون وحده ليمد الخيال بمادة واقعية، وهى عملية لا أجد لها وصفًا محددًا سوى أنها فائض طبيعى للقراءة.

اللغة مسألة شديدة الأهمية فى أعمالك وتمكنك منها لافت. لكنى أيضا مع الآراء التى رأت ضرورة استخدام العامية فى الحوارات، أعتقد أنها كانت الأنسب مع أبطالِ كأبطالك. لماذا اخترت الالتزام بالفصحى وبشكل عام كيف طورت علاقتك مع اللغة كيف تتحكم فيها وتطوعها وتنميها لتوصيل أفكارك؟

أعتقد أنها المحاولات الكثيرة التى تمت خلال عشرة أعوام على الأقل حتى وجدت صوتًا خاصًا. اللغة تأتى بالطبع من القراءة الكثيفة، ولكن الممارسة أهم شيء، وهى الأساس فى تطويع اللغة، فمع التجربة والخطأ تظهر النغمة الأساسية، وتُطوع اللغة. يعنى لو هناك شخص مجيد للغة، كيف سيكتب عندما لا يجد صوته؟، ولو عنده صوت، ماذا لو لا يملك اللغة؟، هذان الساحران يظهران مع الخبرة، ولعل ذلك ما جعل النوفيلات الثلاث ليست بداية حقيقية، وإنما مجرد ظهورِ لعمل كثيفِ استلزم عشرة أعوام.

وهذا أيضًا بفضل الله. وأفهم تمامًا مسألة العامية، ولكننى لم أرها وقت كتابة النوفيلات، ومازلت لا أراها، وليس السبب هو التمسك بالفصحى لهدفِ نبيل، وإنما لا أجد الصوت العامى مميزًا بالنسبة إليّ، لا يوصل صوتى كما أريد، جد خطيبتى، وهى من الأردن بالمناسبة، الدكتور نهاد الموسى رحمه الله وهو سيبويه العصر الحالى كما يتردد عنه، عالم لغوى قوى، وقد تأثرت بمدى اهتمامه بالفصحى لدرجة حديثه بها، ورغم أننى لا أملك المبدأ نفسه، ولكن شعرت أن التطويع هنا مفيد لهذه البيئة حتى لا يكون توثيقاً واقعياً بدون تطويرِ للغة؛ يعنى أرى الفصحى الشعبية تعبيراً مناسباً عن تحويل العامية لفصحى مخففة. ولكن ذلك ليس التزاماً نهائياً، فالقصة أحيانًا ما تفرض نفسها.

فى السياق نفسه يمكن الإشارة إلى تأثر كبير بنجيب محفوظ. الرواية الأولى مثلا سير واضح على دربه ومحاولة للاقتراب من روح أحلامه ولغتها.. إلى أى حد تصح هذه الرؤية؟

هذا صحيح بشكل كامل. عندما بدأ بيتهوفن ومع التردد، اهتدى بألحان موتسارت الرومانتيكية، ولكنه غير بعدها وصار نفسه، وقد تأثرت بنجيب محفوظ لأنه عراب الأحلام الأول، والرواية عن الأحلام، فكانت الكتابة تحمل صدى واضحًا، وهو ما قصدت التخلص منه فى الروايات التالية، حتى لا أصير أسيرًا للرجل العظيم؛ وكان هذا قرارًا هامًا بالنسبة إليّ، وهذا لا يعنى ضيقى من الرواية الأولى، ولكن أعترف بالتأثر، وهو ما أراه استناداً طبيعياً على سلف كبير حتى الخروج إلى العالم.

ثورة يناير وتداعياتها موجودة بوضوح فى أعمالك فهل كنت تعى ذلك وقت التدوين وتعمل عليه. أم أنك مازلت متأثرا بهذا الحدث الكبير ويظهر كنتيجة طبيعية لهذا الاهتمام؟

بالطبع، وهو مقصود، والسبب هنا هو الرغبة فى توثيق هذا الزمن، فما جرى غيَّر البلاد تماماً، وغير وجه المدينة نفسها، ولأننى لا أؤمن بالكتابة المعايشة للأحداث الكبيرة، وإنما بالكتابة التى تتكلم عن التداعيات، انتظرت عقدًا كاملاً حتى يتبين لى الأمر. فعلها محفوظ فى الستينيات بكتابته عن تأثيرات ثورة يوليو، وليس عن الثورة نفسها، فلهذا يتصدى صحفيون ومؤرخون، ولكننى مهتم هنا بتوثيق زمننا هذا، لأن الثورة خلقت حالة من الكتابة الفردية، ممتدة من التسعينيات بالطبع، تجعل العالم محصورًا فى حياة كاتب أو بطله، وكتابة ذاتية لا بد منها، ولكنها حصرت الأدب فى أعمالِ معينة، ومدينةِ كالقاهرة تستحق كتابة تلم بتفاصيل التغيرات التى جرت، وتوثق زمننا، فالتوثيق الشخصى مع التوثيق العام يكملان الصورة، وأى حدثِ كبيرِ تتبعه موجات، كما أننى من جيلِ يسمى جيل الانتقال فى علم الاجتماع، ننتقل من عالم بسيط بتكنولوجيا خفيفة إلى عالم معقد وسريع، ومن قاهرة ما قبل الثورة إلى قاهرة ما بعد الثورة، ولذلك فمشروعى واضح المعالم وواعٍ ومقصود.

أخيرا يقول الكاتب المهووس للقارئ فى أحد أحلام روايتك الأولى «30 أبيب”: «تكتب على أمل أن تجد القارئ الذى يجهد نفسه لمعرفتك” وأنت لماذا تكتب ما الذى تطمح إليه؟

أكتب ببساطة لأننى أجدها موهبة وضعها الله بى منذ الميلاد، لها مسئولية قامت عليها الأديان، فالدين لا يُعرف سوى بالحكاية، الحكاية هى بوابتى لأفهم لماذا وُلدت وحيدًا، ولماذا توفى والدىّ، ولأفهم نفسى والعالم، وهى الأساس فى علاقات الحب، وفى الحديث عن الطعام. كل شيء تقريبًا يعتمد على الحكاية، لذلك أعتبرها مهمة هامة، تستلزم الجدية، وهدفها الأساسى نقل العالم كما يراه المؤلف، حتى يطلع القارئ على شيء لم يلتفت إليه، يعمل عمل الأجداد الطيبين وهم يحكون قصةً للموعظة أو التسلية أو التفريج عن النفس، ويشير إلى الجمال بتركيزِ.

ويحذر من القبح والعنف بمبالغة محمودة، وهذه كلها أسباب مشروعة وعامة، ترتبط أيضًا بنشأتى، وما أريد تقديمه هو رؤيتى الخاصة عن القاهرة كمدينة لا تخلو من السحر، وعن باقى المدن المصرية، وتوثيق الشخصية المصرية الحالية، مع العودة بين الحين والآخر لفهم أحداثِ وشخوص قديمة، مشروع معنى بالأساس بعمل مسح حكاياتى لخريطة مصر، كما أراها، مستفيدًا بكل الظروف التى وضعتنى على هذا الطريق.

وهنا نعمل عمل فرجيليو فى الكوميديا الإلهية، يقود دانتى، القارئ هنا، ويصف له عدالة العقاب وشاعرية الثواب بحكايا تسرى عنه، وليس هناك أجمل من قصة تُحكىَ بضمير وبصورة جديدة.

الكلمات الدالة

الاخبار المرتبطة

شهاب طارق .. الطريق إلى استعادة رموزنا الثقافية بلا سرادقات عزاء

شهاب طارق .. الطريق إلى استعادة رموزنا الثقافية بلا سرادقات عزاء

حسن عبد الموجود يكتب: رحلة القبض على نسخة نجيب محفوظ «الفالصو»!

حسن عبد الموجود يكتب: رحلة القبض على نسخة نجيب محفوظ «الفالصو»!

د.علاء الجابرى.. تحويل شقة نجيب محفوظ إلى مزار ثقافي

د.علاء الجابرى.. تحويل شقة نجيب محفوظ إلى مزار ثقافي

أول رسالة دكتوراة للتسويق السياحي بتقنيات الميتافيرس على مصر وألمانيا

أول رسالة دكتوراة للتسويق السياحي بتقنيات الميتافيرس على مصر وألمانيا

إبراهيم فرغلى: دور الروائي ليس إعادة صياغة ما يقوله المؤرخ

إبراهيم فرغلى: دور الروائي ليس إعادة صياغة ما يقوله المؤرخ

بعض من جرائم الاحتلال الإسرائيلى.. حرب غزة والسعى لمحو الرواية الفلسطينية

بعض من جرائم الاحتلال الإسرائيلى.. حرب غزة والسعى لمحو الرواية الفلسطينية

اسمها باللاتينية «الوردة الجميلة»: مدينة رشيد تكشف أسرار الحضارة المصرية

اسمها باللاتينية «الوردة الجميلة»: مدينة رشيد تكشف أسرار الحضارة المصرية

المراغي: الدبلوماسي الألباني إليت أليشكا أحبُ «تشيخوف» لكن نقاد التشيك يشبهوننى بـ«همنجواى»

المراغي: الدبلوماسي الألباني إليت أليشكا أحبُ «تشيخوف» لكن نقاد التشيك يشبهوننى بـ«همنجواى»

النيويورك تايمز تتبَّع رحلة إيمان مرسال إلى عنايات الزيات

النيويورك تايمز تتبَّع رحلة إيمان مرسال إلى عنايات الزيات