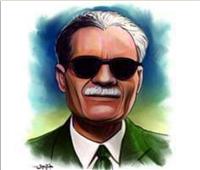

مصطفى محمود

فى ذكرى رحيله: اعترافات محمد مستجاب الكاذبة وتحولات مصطفى محمود!

الأحد، 30 يونيو 2024 - 02:06 م

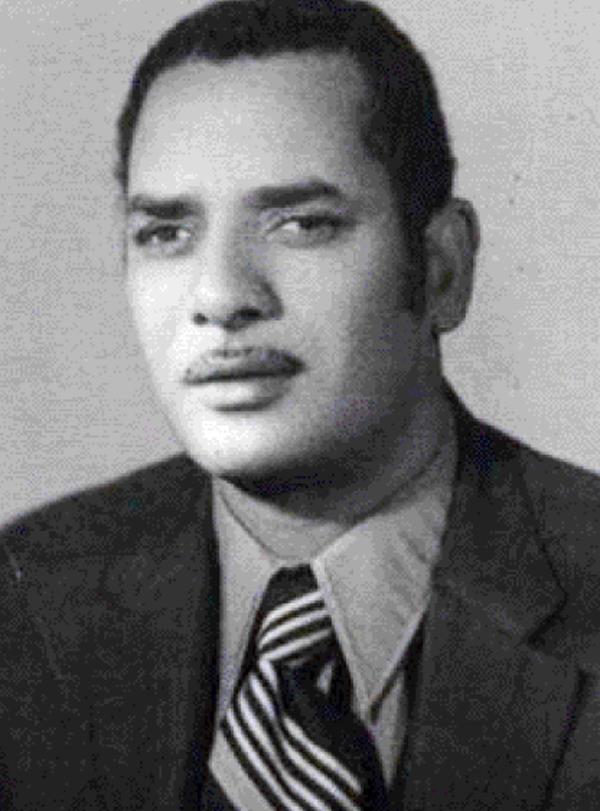

فى ذكرى رحيله التاسعة عشر نعيد نشر هذا المقال للكاتب الراحل محمد مستجاب (23 يوليو 1938 ـ 26 يونيو 2005) والذى يكشف فيه عن بداياته الأولى مع الكتابة، وخصوصًا علاقته بمصطفى محمود وانبهاره به، وقصة الرسائل والاعترافات الكاذبة التى اعتاد إرسالها إليه لتجد طريقها إلى باب «اعترفوا لى» الذى كان يتولى مصطفى محمود تحريره فى مجلة «صباح الخير» ثم تجد الاعترافات نفسها طريقها أيضًا إلى كتب مصطفى محمود، ويحث البعض مستجاب أن يفضح مصطفى محمود لهذا السبب إلا أنه يرفض وتقوم بين الكاتبين صداقة. والمقال بأكمله يكشف عن طبيعة مختلفة للعمل الثقافى فى مصر فى ذلك الوقت.

كثيرًا ما تدمر الصياغات (الرصينة) و(البليغة) القيمة الأصلية، والحقيقة للسنوات المؤثرة فى حياتنا، إننى – وأنا أسعى طالعًا جبل العمل، فى طريقى للستين- أو للموت، أكاد أتعارك مع نفسى، غير قادر على الصلح معها، حتى إن تصالحت مع نفسى فسيظل شجارى قائمًا مع العالم، لا تسألنى: ما هو العالم، ذلك أنى لو عرفت الإجابة لنجحت فى زلزلة غابات علامات الاستفهام التى تشتجر فى ظلام الفؤاد، ولا سيما وأن الكتابة اليوم تعمل حسابًا لهذا اليوم حين مداهمتها للأمس، وكثيرًا ما تصوغ الأمس بطريقة ترضى كل الأطراف، إنه الصلح الذميم الذى يسوى الهضاب بالسهول.

لو سألتنى- فى الأعوام الأولى من الستينات، أى عندما انفكت تربيطات الوحدة مع سوريا، وبدأت نغمة الديمقراطية وحكم الشعب تعود فتتسلق الصحف والمجلات والندوات، لو سألتنى عمن كان مؤثرًا فيك خلال تلك السنوات، لكانت الإجابة الصريحة التى لا تقيم وزنًا لموازين اليوم: مصطفى محمود أولاً، ثم يأتى بعد ذلك يوسف إدريس وصلاح حافظ وصلاح عبد الصبور وأحمد عبد المعطى حجازى ويحيى حقى ولويس عوض، وعدد مهول من الأدباء والكتّاب، قد يقوم غربال (اليوم) بتصفيتهم فلا يبقى سوى طه حسين، ثم يوسف إدريس، مع أن الأول لم يكن مطروحًا خلال الأعوام الأولى من الستينيات.

أكاد لا أرى أثرًا لمصطفى محمود فى كل الحوارات والاعترافات واليوميات والذكريات التى تحملها المطبوعات فى العشرين عامًا الأخيرة، تم محاصرته وتعويمه إلى مجرد مقدم تلفزيونى لبرنامج «العلم والإيمان» مع الإقرار بقدرته الجميلة على إبراز معجزات الخالق- عز وعلا- فى تفاصيل وعناصر الكون، من حركة القرد وبربشة عيونه وطريقة تناوله للغذاء، وانتهاء بثقب الأوزون الذى نتج عن التلوث البيئى المعروف، أو التلوث الحربى الضاغط فى تفتيت الذرة وإطلاق الصواريخ ومركبات الفضاء، ثم – هذا الأثر الآخر- تحصيل الحاصل- من كتاباته فى جريدة «الأهرام» والتى يثير إعجابنا – المحدود- بها وقوفه العنيد ضد إسرائيل، إنه الاستثناء الواضح بين عدد مهول من صفوة الكتّاب الذين لا يزالون يتحدثون عن إسرائيل بنغمة متفائلة، عينهم مفتوحة على الرؤية السياسية الوقتية فقط.

غير أننا – الجيل الواضح الظهور فى الثقافة العربية الآن- نقر ونعترف بأن أى تكوين صلب وجرىء وشجاع لازمنا – فترة- أو حتى الآن- إنما جاء رضاعة من الأثداء الدسمة النافرة التى كان مصطفى محمود أضخمها، وأكثرها خصوبة، كان شرسًا واقعيًا ذا خيال واسع شامل، مسلحًا بالعلم وبالقراءة وبالأدب وبالإحساس القوى بدوره الرائد، قد لا يرى فيه أبناء اليوم ما أراه فى ذاك الأمس، إلا أن ثقافة مصرية – عربية – كانت سوف تخسر الكثير دون مصطفى محمود فى ذلك الوقت.

كنت أيامها قد هجرت عملى المرهق الفقير فى (معامل أبو الهول للسينما) فى شارع الدقى بالجيزة، كنت أتقاضى ستة جنيهات شهريًا أسكن منها بما يفوق الثلث، ثم تتوقف مطالب حياتى عند الرغفان الثلاثة: واحد فى الصباح مع قليل من الطعمية أو الفول المدمس، وواحد فى الظهيرة مع قليل من الجبن أو الحلاوة الطحينية، وواحد فى المساء مع أى قليل آخر قد يكون كوبًا من اللبن الحليب، هذا فى الأيام الأولى من الشهر، والذى يمكن أن تحدث مغامرة مشتركة مع صديق لنحصل على ساندوتش لحمة رأس أو أصبعين من الممبار، ثم ندخل السينما: مترو أو كايرو فى بداية عرض الأفلام الجديدة، حيث تعرفت على هيمنجواى (وداعًا للسلاح- العجوز والبحر- لمن تدق الأجراس- القتلة)، أو شتاينبك: (شرق عدن لجيمس دين)، ثم هذا الكم المتداعى للأعمال العظيمة: العملاق – سايونارا- محاكمات نورمبرج- وغير ذلك من أعمال سينمائية، تلك التى يظل فقرنا يقلبنا فى ثناياها، نتذكرها ونلهث بالإعجاب بها، مضافة إلى ما قدمته السينما العربية لإحسان عبد القدوس ونجيب محفوظ ويوسف إدريس، كان عصرًا فقيرًا، وفاتنًا..

لكنى – حين هجرت هذا العمل فى المعامل السينمائية – اتضح لى أن الأمر يستدعى الخروج على القاهرة- العاصمة – كلها، حينذاك، وبشكل قدرى، التقيت فى شارع عبد العزيز – وسط البلد- بمقاول كان زبونًا عند قريبنا الترزى، وبعد التحية والسؤال عن الأحوال، وكان متعاطفًا معى وشديد الإحساس بظروفى السوداء، ضغط- النبراوى (وهذا لقبه الذى تذكرته الآن)- على كتفى، وقال مبتسمًا: مالك وما لهذه البلدة؟ اذهب إلى أسوان وربنا يفرجها عليك، ودوّن لى اسمًا هناك أتوجه إليه، وبدون الدخول فى تفاصيل عديدة، وجدت نفسى – بعد أيام - كاتبًا لدى عبد المنعم عباس الشامى المحامى هناك.

كانت مهنة المحامى – أرجو أن تتذكروا الدور الكوميدى الكاريكاتورى لعادل إمام فى تمثيله لكاتب المحامى- لا تزال تخلو من الوجاهة الاجتماعية، ومن اعتبارها مهنة من لا ترقى ظروفهم إلى مهنة أخرى أكثر احترامًا، هكذا يرى العامة وجمهور الصعيد بالذات- فى كاتب المحامى، لكن أكل العيش قضية أخطر بمراحل من الوقوف عند مثل هذه الأفكار غير المريحة، فى هذا العمل، ووسط احتكاك بشرائح متعددة، وبأفراد لهم مشاكل فى الطلاق والزنا وتغيير الديانة والاغتصاب والقتل والكذب والشهادة الزور والتدليس والبراءة، ظهر مصطفى محمود.

كنت أقرؤه من زمن، لكنى – إزاء ما يداهمنى من مختلف أحاسيس الاحتكاك- بدأت أتوغل فيه أكثر، وأخترق تلافيف أفكاره المعلنة والمشار إليها، المرفرفة والمكبوتة، لم يكن مصطفى محمود كاتبًا عاديًا، كان قادرًا على الولوج فى العالم الغامض الكائن أسفل الجلد وتحت التراب وفوق الغمام وبين الجوانح، يملك شجاعة وجراءة وأسلوبًا بالغ الوخز، إن هذا الكاتب نجح فى فك العالم وتقديمه لى لأعود فأصنع له الكتالوج المناسب لفتحه، فإذا أضفت إلى مصطفى محمود هذا الزخم المغاير لما هو سائد الذى يحيط بكتابات «روزاليوسف»- و«صباح الخير»- أيامها، لشعرت بمدى ما يمكن أن يعتمل فيك: عبد الله الطوخى وصبرى موسى بالذات، هم الثالوث الفكرى الذى خرج من وراء المكاتب ليجوب الآفاق المرهقة فى الأنهار والطين والبحيرات والبشر والصحراء والغابة والعقل والماضى والحاضر، بعدها – أرجوك لا تنس صلاح حافظ، رغم أن كتاباته- فى تلك الأيام كانت قليلة فى مجلات «روزاليوسف» كان يكتب كثيرًا فى مجلة «القصة» لكنى لا أستطيع أن أنزعه بعيدًا.

سؤال: لماذا استبعدت يوسف إدريس؟! لم أستبعد يوسف إدريس بالمرة، لكنى لم أكن قد وضعت القصة القصيرة سيدة للتعبير المناسب لى، كنت أقرؤه، وكان ينشر معظم إنتاجه خارج هذه المدرسة، وأحببته مبكرًا، لكن الذى فتح دماغى وأطلق الخيالات إلى آفاقها المرعبة كان: مصطفى محمود، والذى كان غير مصنف فى اليسار أو اليمين، أى لم يكن عضوًا فى حزب مناهض، لا أقصد بذلك أننى كنت ضد المصنفين، لكننى كنت أحس أن الانكباب على موضوع الجماهير الفقيرة، والواقعية التى جاءت لتنتصر لهم، يعوق حركة العقل فى الانطلاق، فقد كانت أيديولوجية مصطفى محمود قائمة على التفكير ثم التعبير عن هذا التفكير، سواء تماست مع الاشتراكية، أو كانت ملاكًا يقدم القربان لرب الأرباب، سواء جاءت فى شكل مقال، أو فى شكل عمل فنى. إننى لا أعلو – مرة أخرى- بمصطفى محمود فوق يوسف إدريس، ذلك أن تكوينى (القصصى) يدين أخطر اثنين فى الكتابة المعاصرة : يحيى حقى ويوسف إدريس.

كان القلق يعتصرنى خلال تلك الفترة، لم أكن قد فكرت فى القصة القصيرة بعد، لكنَّ طائفًا ضاغطًا من الرغبة فى الكتابة يداهمنى، وكان مصطفى محمود يحرر الباب الثابت المؤثر فى «صباح الخير»: اعترفوا لى، سواء جاء العنوان بصيغة فعل الأمر أو الفعل الماضى، وبينما كنت أنتظر مجلة «صباح الخير»- فى أسوان- صبيحة ظهورها (الخميس قبل أن تبادر المجلات للظهور قبل موعدها بيومين) كان القلق يتداعى، فإذا بى أكتب اعترافًا وأرسله إلى مصطفى محمود، كان الاعتراف الأول: أننى واحد فقير أحب فتاة ثرية وقد قررت أن أقتل أباها، كانت التيارات السائدة وقتها تغذى فى الوجدان العام كراهية الأثرياء والأغنياء – أليسوا هم الإقطاع؟ وفوجئت بالاعتراف منشورًا، وكان رد مصطفى محمود أن ذلك هو الحمق الذى يقع فى إساره المراهقون عادة، لكنه أشار إلى أن وراء كاتب هذا الاعتراف أسلوبًا أدبيًا يجعل من الأمر كله محاولة لكتابة قصة، أو تعبيرًا لم يصل صاحبه إلى شكل معين.

بعدها انفتحت فوهة الكتابة: فتاة متعلمة وذات حظوة من جمال وثراء ومستقبل، أحبت أحد أقاربها الذى تجتذبه الأذكار والموالد وموائد جماعات الفقراء. مدرسة شابة وجميلة للغة الإنجليزية وقعت فى غرام ناظر عجوز يأتى أحفاده لينتظروه أمام المدرسة.

رجل متعلم وشقى جدًا- مجرم- وكثير الزواج، استولى على بنت صغيرة مراهقة من أهلها وباع ميراثها تمهيدًا للتخلى عنها، ثم اتضح له أنه عاجز عن التخلى عنها، فاتهمه أنصاره ورجاله وأولاده بالضعف. مراكبى (يقرأ ويكتب) أحب فلاحة جميلة، ولما ذهب ليخطبها: رفضه أهلها لأنه مراكبى، ولأن الفلاحين عادة ولا يزالون- يتعالون على كثير من المهن العديدة (المراكبية- تجار الحمص أو الحناء أو المقصات أو السكاكين او النجارين أو الحدادين) مهما كانوا فقراء- وقد كان ذلك الاعتراف المادة الأساسية الذى أنشأت عليه- فيما بعد قصة الفيلم الوحيد (الفأس فى الرأس) والذى قام ببطولته عزت العلايلى وليلى علوى.

عدد مهمول من الاعترافات ظللت أفرغ فيها قلقى، وكان مصطفى محمود ينبه- فى كثير منها- أن وراء هذا الاعتراف كاتبًا لم يعرف طريقة بعد.

كنت خلال تلك الفترة من 1963- إلى 1969 اقرأ كل ما كتب مصطفى محمود: «أكل عيش» و«عنبر نمرة 7» و«المستحيل»، و«الغابة» و«الصحراء» (وهى غير صحراء صبرى موسى)، ثم أندمج لأعبر عن نماذج وحالات وأجواء، أخترق الفيافى والرمال وأوكار الطيور والخارجين على القانون، ثم أداهم السماوات والشياطين والملائكة، وفى كل مرة أتعمد تغيير شكل الخط أو الورق أو البلدة المرسل منها، أسوان أو كوم أمبو وإدفو وإسنا وديروط وأسيوط والقاهرة، ثم – حينما ذهبت عام 1969- إلى العراق مع شركة (المقاولون العرب) كتبت إليه من هناك، فتعلمت حينئذ الاهتمام بمناطق التأثير فى الكتابة، والإحساس بالمساحة المتاحة فى النشر، لدرجة أن الاعتراف كان يجد الفرصة المبكرة لنشره، والمساحة المناسبة للرد عليه، دون اللجوء إلى ما يرهق الكتّاب المحترفين من (إعادة صياغة) للرسائل الوافدة، إن لاقت منهم استحسانًا.

وقد استولت اعترافاتى على عدد لا بأس به من كتب مصطفى محمود عن الاعترافات، أو كتابه « 55 قصة حب» حيث كنت أنظر إليها فى مرح ساخر، هذه هى بداياتى التى تأخرت بسببها عن الكتابة حتى تجاوزت الثلاثين بعام واحد، ذلك أن أول من نبهنى للانتباه إلى نفسى كان ميخائيل رومان- كاتب المسرح العظيم- فى أسوان عام 1969- بعد عودتى من العراق، ثم كان على سالم الذى طلب منى أن أمزق كل ذلك وأكتب قصة، مع أنى كنت قد كتبت مسرحية آنذاك عنوانها: «من التاريخ السرى لسيدنا نوح» وكان النبى نوح – فى المسرحية- قد أرهق بحثًا عن صنوف أزواج المخلوقات كى ينقذها على ظهر سفينته اتقاء الطوفان القادم، كان أعوان سيدنا نوح يقفون بالطوابير فى جمعيات الفراخ بحثًا عن الأرانب والدواجن والبط والأوز، وكل يوم يأتى له أعوان آخرون بعدد رهيب من أزواج الفيران واليرابيع والكلاب والقطط، فاضطر أن يؤجر المركب – سياحيًا- حتى يعود فينظم وسائل الحصول على باقى المخلوقات، ولم تكن السياحة فى السفن تعنى – أيامها- إلا المرح واللهو، والفسق أيضًا، فرأى على سالم (والذى اختلت علاقاتنا بعد رحلاته المتوالية إلى إسرائيل) بعد الاطلاع على مسرحية نوح أن أهتم بكتابة القصة القصيرة أو الرواية.

بعدها كان على شلش – الصديق والأب- قد طلب أن أمنحه نصًا قصصيًا خالصًا قبل مغادرته مدينة أسوان، فكانت قصة «كلب السنط» لكنى – وبعد أيام قليلة كتبت قصة «الوصية الحادية عشرة» والتى رحب بها رئيس تحرير «الهلال» أيامها لتكون أولى قصصى المنشورة، وفور أن نُشِرت هذه القصة كان أحد كبار رؤساء التحرير قد اندهش وأُعجِب بحكاية كتابتى المتوالية لاعترافات مصطفى محمود، فرأى أن تكون هذه (فضيحة الموسم)، وسوف أحقق بها – أنا الكاتب القادم من بطن الترعة- شهرة مدوية، كان واضحًا أن المقصود بذلك هو تجريح مصطفى محمود، مع أن الأمر واضح: كاتب معروف تأتيه هذه الاعترافات بأشكال متعددة من الكتابة، ومن بلاد مختلفة، فكيف يتسنى له- أو لغيره- أن يعرف أنها من كاتب واحد حتى يتفادى هذا الكمين، فرفضت رفضًا باتًا، ليس دفاعًا عن مصطفى محمود، بل حفاظًا على ذاتى وعلى قدراتى، إذ لا يصح أن يشار إلىَّ – فى يوم ما- بأننى الذى كان يكتب اعترافات مصطفى محمود العظيم، وهو ما أدى إلى أن أزوره فى بيته أول عام 1970 وكان فى غاية البساطة والمرح والسعادة.

وفى بداية السبعينات- قبل أو بعد رحيل جمال عبد الناصر بأعوام- كان القلق العارم قد أسبغ اضطرابًا على الكثيرين، فإذا بمصطفى محمود – ذى الخيال العارم فى الأرض أو فى السماء- يعتذر عن كثير مما كتبه- أى عن كل الذى أثر فينا، وأثار فينا نوازع الخروج عن الدوائر المدرسية القائمة فى التفكير وليعتبر ذلك نوعًا من الإلحاد يجب الابتعاد عنه، وأنه جاء نتيجة كبت الحريات، وتضييق الخناق على العقول، فقرر أن يصطلح مع العالم، وأن يكون مبشرًا ومفسرًا فى عالم يعج بالمبشرين والمفسرين للدين، ولم يكن هذا العالم فى حاجة إليه، إذ أن القدرات الاقتصادية الجديدة- أى النفط بالذات- لهذه الأمة جذب كثيرين، ليظل كاتبى العظيم فى المدرج الوحيد الذى اختاره، مقالاً أسبوعيًا فى «الأهرام» يقف فيه بعناد ضد الرغبات الإسرائيلية المعلنة والمستوردة، ثم برنامج تلفزيونى عن الإيمان والعلم، لنخسر عقلا بالغ التألق، وواسع الخيال، يقف فوق أرض خصبة من الشجاعة والجسارة، مع التوضيح من جديد: أن كل ما كتبه قبل دخوله فى هذا (المدرج) لم يكن كفرًا ولا إلحادًا بل كان ثمرة طبيعية لموهبة متميزة، أحببناها وعشقناها، ولا تزال لها خلاياها المستوطنة للعقل، وللفؤاد، مع الاعتراف بأن كل واحد له كامل الحرية لتغيير مجاديف القارب، أو القارب ذاته، تمهيدًا للبعد عن تلك التيارات التى مهما كانت هادرة، فإنها لا تستطيع الوصول إلى القصور الثابتة بعيدًا عن الشاطئ، حيث يصبح للصياغات الرصينة، والبليغة، قدرتها المعروفة فى تدمير القيمة الأصلية، والحقيقية، للسنوات المؤثرة فى حياتنا، وأول الصياغات الرصينة البليغة هو التصالح مع النفس ثم مع الآخرين، أى مع العالم.

حينئذ ينسحب الفن والإبداع والقدرات الفذة للخيال، والتى تثيرها القوارب دون القصور، مهما تلاعبنا بالكلمات والمصطلحات والموضوعات، أو أى استرخاء آخر، لأظل وحدى أتفاعل مع ما قدمه لنا مصطفى محمود فى العشرين عامًا الأولى من عمره، ذلك الذى ننحنى امتثالا له، حبًا وفهمًا، ثم إدراكًا لما حدث بعد ذلك من تحولات.

الكلمات الدالة

الاخبار المرتبطة

بعربة تسوق أعبِّر عن امتنانى لصديق

بعربة تسوق أعبِّر عن امتنانى لصديق

مصر ضيف الشرف.. تفاصيل الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

مصر ضيف الشرف.. تفاصيل الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب

كُتب على صفحة واحدة: مصحف الملك فاروق الفريد

كُتب على صفحة واحدة: مصحف الملك فاروق الفريد

محمد بغدادي..غاب القمر عن "شبابيك" الشعـر والغناء

محمد بغدادي..غاب القمر عن "شبابيك" الشعـر والغناء

وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تأسيس الشركات للمصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تتابع إجراءات تأسيس الشركات للمصريين بالخارج

«أكاديمية الإعلام الجديد» تنظم الحدث: 3 آلاف صانع محتوى بـ«قمة المليار متابع» في دبي

«أكاديمية الإعلام الجديد» تنظم الحدث: 3 آلاف صانع محتوى بـ«قمة المليار متابع» في دبي

عادل ضرغام يكتب| حرفة الكتابة بين الفكرى والفنى

عادل ضرغام يكتب| حرفة الكتابة بين الفكرى والفنى

محمد علاء الدين يكتب| تدريبات الصبر

محمد علاء الدين يكتب| تدريبات الصبر

عماد أبو غازى يكتب: أسئلة العميد الماضي الذى مازال حيً

عماد أبو غازى يكتب: أسئلة العميد الماضي الذى مازال حيً