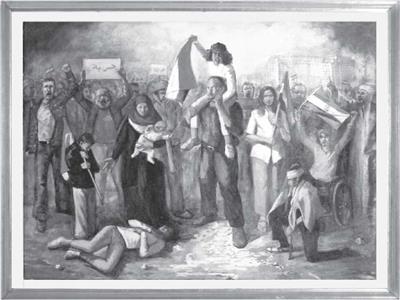

عمل لخالد السماحي

الرواية المصرية كتمثيل لـ «أدب الهزيمة»

الإثنين، 25 يناير 2021 - 01:07 م

أحمد عبد اللطيف

أطلق الناقد د. صبرى حافظ مصطلح “الرواية الجديدة” على رواية التسعينات، إذ ساهم التوسع العمرانى العشوائى وفقدان الآمال الكبرى فى خلق رواية “فردانية” يتراجع فيها السؤال الجمعى لصالح السؤال الفردي، ويبدو فيها فهم الفرد أهم من فهم العالم، وتتجلى فيها المتع الصغرى الخاطفة كطموح كبير من الصعب تحققه. خفت مع الرواية التسعينية، بالتالي، الانشغال السياسى الذى مثّل ركيزة فى الرواية الستينية والرواية المحفوظية، ولم تعد الحكاية الكبرى متنًا، وتراجع الاهتمام باللغة العربية الفصحى فى صالح الانحياز للعامية أو المزيج بينهما. بطريقة ما، تراجعت صورة البطل الأنيق لصالح البطل الشعبي، واقتربت للمجتمع فى صورته الجديدة: العشوائية، الخصخصة، البطالة. ثمة أثر، ولو بطريقة غير مباشرة، جاء من حرب الخليج والإعلان الرسمى عن تقويض أفكار الوحدة العربية، بالتوازى مع صعود التيارات الإسلامية والعمليات الإرهابية. على المستوى الجمالي، كان الاختيار للروايات القصيرة، والتجريبية من أجل الهروب من المستقر الفني، والإيقاع السريع الذى يناسب الواقع كمتغير جديد.

بدأت الألفية الجديدة بميراث روائى مصرى اقترب من المئة عام، وبحركة ترجمة استطاعت على الأقل تغطية الأعمال الأدبية الفارقة والتيارات السردية المؤثرة فى القرن الفائت، وبمحاولة ناجحة فى الإفلات مما صار “كانُن” أدبيًا مستقرًا، بفضل كُتّاب التسعينيات، منهم مصطفى ذكرى ومنتصر القفاش وياسر شعبان وعزت القمحاوي، وإن كان يكبرهم قليلًا. فكانت “رواية الألفية” أكثر طموحًا وأكثر تحررًا، إذ التحول الأول نفذه روائيون سابقون، والتغير الذى حدث فى المجتمع كانوا هم جزءًا منه، ففترة التسعينات كانت بالنسبة لهم سن التكوين. اتجهت “الرواية الجديدة” فى الألفية نحو طموح جمالى خالص، يمكن رصده فى روايات مثل “أن تكون عباس العبد”، “شريعة القطة”، “عين القط”، “متاهة مريم”، “حرب الألفين وستة”، “بمناسبة الحياة” وهى أعمال جمعها الهروب من النماذج المعدة سلفًا، وخلق صيغة ملائمة للواقع الجديد، إما بالتجريب أو غرابة الواقع أو تشييد عوالم موازية أو بالسخرية من الواقع أو بالمتحور حول الذات، وهى مفردات خرجت من هامش الرواية المصرية لتحتل المتن، وكانت أسسًا لأعمال أخرى عمل مؤلفوها على تطويرها، حتى مع تغيرات قيمهم الجمالية.

يمثل العقد الأولى من الألفية التحلل التام من هزيمة 67، فكُتّاب الجيل الجديد ولدوا أصلًا بعد الهزيمة بسنوات، ولم يشكّل نصر 73 أو الانفتاح أى ذكرى لديهم. فى حين كانت الثمانينات التى شهدت بقايا إصلاحات عبد الناصر، والتسعينات بتحولاتها الكبرى ثقافيًا واجتماعيًا، سنوات طفولتهم ومراهقتهم، وباستثناء حرب الخليج يمكن أن نقول إنها سنوات الهدوء السياسى على هذا المستوى، فيما كان صعود الإسلام السياسى والهجمات السلفية على حرية التعبير والعمليات الإرهابية بداية لتكوين سياق جديد لم تلتفت له رواية هذه الفترة بشكل مباشر، ربما لضعف تأثيره على الفرد حينها، أو لانسحاب الفرد من القضايا الكبرى. هذا المناخ سمح بالتركيز فى كتابة رواية يحتل السؤال الجمالى فيها مساحة رئيسية، وسمح بالنظر إلى الفرد كفرد مستقل أكثر منه أحد أركان جماعة تسعى للتغيير أو تتبنى أيديولوجيا، وفتح المجال لروايات يحتل الخيال فيها المساحة الكبرى، وهو إضافة حقيقية للرواية المصرية.

بنشوب 25 يناير، وخلال عشر سنوات، طرحت الرواية المصرية سؤالًا من جديد حول علاقة الفن بالسياسة والمساحة المسموح بها لتناول وقائع عاشها الكُتّاب. هزت الثورة فكرة الفردانية والعلو فوق الواقع قليلًا لتنحرف بالرواية إلى السؤال الجماعى والرغبة فى التوثيق والعودة مرة أخرى إلى الحكاية الكبرى. حدث ذلك بنسب متفاوتة وبطريقة مباشرة وغير مباشرة. وسواء تناولت الرواية أحداث الثورة أو كانت الثورة فى الخلفية أو أن الأعمال نفسها كُتِبت فى سياق عام هو الثورة، فالنتيجة هو تراكم أعمال على مدار عشر سنوات يمكن تصنيفها تحت مسمى «أدب الهزيمة». وهو أدب، رغم اختلاف باراديجمه الجمالى عن باراديجم رواية الستينات، إلا أنه يتلاقى معه فى الإطار العام وفى الشعور بالإخفاق والاحتقان.

مثلت رواية “جمهورية كأن” نموذج الرواية التوثيقية التى لا تلتفت إلا للحدث، ولا تنشغل بمفهوم الرواية الفني، ويصير معها الكتابة عن الثورة واجبًا أخلاقيًا لا يمكن التقاعس عنه. فيما انشغلت “الرواية الجديدة” فى تطورها لـ “أدب الهزيمة” بسؤال الجمالى فى تناولها للحدث السياسي، مستفيدة من أخطاء روايات سابقة وقعت فى فخ المباشرة والالتزام، مثل بعض الروايات اللبنانية والإسبانية التى تناولت الحرب الأهلية ووقعت تحت أسر الحدث الكبير. بحثت الرواية المصرية، كما فى “باولو” “عطارد” “الخروج من البلاعة” “ما رآه سامى يعقوب” “جوائز للأبطال”، عن البنية والتكنيك والذريعة الفنية للتسلل لحكاية تخص الهزيمة، دون أن تبدو دخيلة ومصطنعة.

لكن الواقع نفسه فرض على الكتابة الروائية أسئلته التى لا يمكن تجنبها، وهى أسئلة كلما طرحناها أدبيًا بدت الرواية المصرية فى ارتداد لمراحل سابقة، حتى ولو تغير التناول وتجددت العوالم السردية. يبدو سؤال “ماذا حدث، وكيف يمكن تناوله؟” مؤرقًا للكتابة المصرية حتى بعد مرور عشر سنوات من الثورة، خاصةً فى حالة غياب الأرشفة وصعوبة الحصول على مواد توثيقية، ما يدفع الكُتاب نحو مهمة “تاريخية” من واقع شهادة شخصية أو إدراك شخصى للحدث. فى هذه العملية، إلى أى مدى يمكن الحفاظ على الرواية كفَن أو خلطها بالكتابة الصحفية/الأدبية؟ تبدو الإجابة غير محسومة. هل ستنشغل الرواية المصرية فى السنوات القادمة بأثر الهزيمة/الثورة (فتغدو مثل الرواية الستينية)؟ أم أن السياق العام سيعيدها إلى بداية الألفية؟ أم أن هناك حلولًا أخرى تقترحها الرواية للخروج من المأزق/الانحرافة التى سبّبها الحدث الكبير؟ أعادت الثورة للرواية المصرية السردية الكبرى، وبرغم أن العالم تجاوز هذه السردية فى كتابته الحديثة، إلا أن السؤال الذى نطرحه هنا: هل يجب أن نتجاوز ما تجاوزه العالم، أم أن الكتابة هى بنت ثقافتها ومجتمعها؟ هنا لا يمكن فصل الأدب عن سياقه العام، ليجد الكاتب نفسه محاصرًا بين طموحه الفنى والسياق الثقافى الذى يفرض شروطه وأسئلته، وهى أسئلة تخص كل مجتمع. وهنا يتمثل الصراع الفنى ما بين “الفرد” و”الجماعة”.

فى العشر سنوات الأخيرة، ثمة استعادة كذلك للرواية التاريخية، وتوسع فى تناول التراث العربى السردي، والعناية بتأسيس “واقعية حلمية”، وكلها اتجاهات لا تنفصل عن “أدب الهزيمة”، على الأقل لأنها أعمال كُتبت فى سياق الثورة وتحولاتها، ولأنها تروم لتكوين تمثيلات للواقع لكن من نقطة أبعد، وهو الاحتكاك غير المباشر بالحدث.

أخيرًا، نجت الرواية المصرية خلال عشر سنوات من أن تتحول لرواية أرشيفية أو تسجيلية، وكسرت إلى حد ما فكرة البعد عن الحدث الكبير من أجل كتابته، إذ يمكن الكتابة عن الحدث الكبير من زوايا أخرى غير اليقين المطلق فيما حدث، إذ يمكن أن نرى أثر الحدث والتعبير عنه بغض النظر عن الحدث نفسه.

الكلمات الدالة

الاخبار المرتبطة

الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد

الـتسامـح ونـبـذ الـعٌنف.. نايف المطيري يستعد لإطلاق ديـوان جـديـد

الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»

الصين تمنح الإعلامي المصري حسين إسماعيل «جائزة الكتاب»

مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية

مبدعون ونقاد مصريون يحتفلون بتجربة علي عطا الإبداعية والصحفية

شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»

شيخ الأزهر يتسلم «لحن الملائكة»

في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى

في عيد ميلاد أحمد عبد المعطي حجازي.. شاعر الهموم الوجودية الكبرى

الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل

الفائزة بجائزة القصة القصيرة: السذاجة قد تكون أعقد مما نتخيل

صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح

صاحبة تشجيعية الرواية: صديقتي دفعتني إلى الترشح

«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز

«هالة» المتوجة بتقديرية الأدب: أطالب بحصة للكاتبات في الترشيح للجوائز

الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني

الضوى محمد يكتب: الأب الأيقوني